HOME > 学校の様子

-

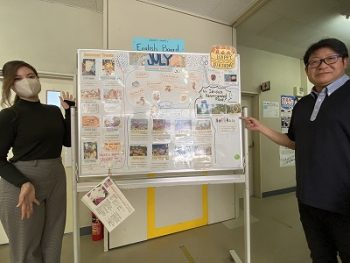

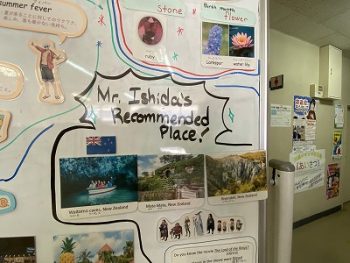

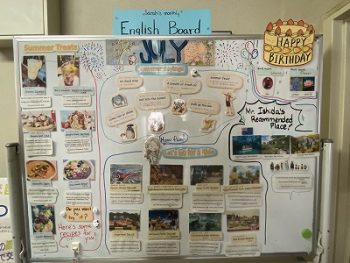

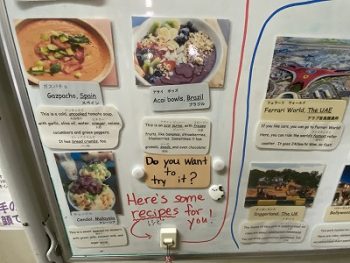

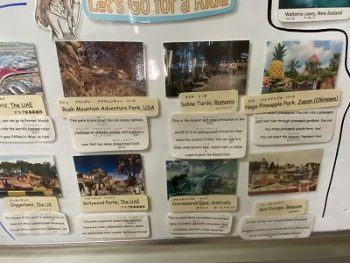

【気持ちのいっぱいこもった(7月)EnglishBoardに注目!Sarah(セーラ)先生の一生懸命がいっぱい!】「7月は世界中の変わった、個性的な遊園地やアトラクションを紹介します!」ALTのSarah(セーラ)先生からみなさんへのメッセージ!明日が終業式ですが。今だからこそHPでもじっくり見て学んでくだいね!今月のイングリッシュボードには「美術科の石田先生のおすすめのニュージーランドのことも紹介」されています。Sarah先生の創意工夫と川越中学校のみなさんに『英語に興味を持ってほしい!英語に親しんでほしい!』という思いがいっぱいつまった素敵な作品です。ぜひ、足を止めて「EnglishBoard」から1つでも多くの言葉や文化等を学んでほしいと思います!Sarah先生ありがとう!2学期からもよろしく!

明日が1学期終業式ですが・・・7月の川越中学校のSarah(セーラ)先生手作りの一生懸命がいっぱいつまったEnglishBoardが先週早々にできあがりました。しかし、ホームページにて紹介するのがこんなに遅くなってしましました。ごめんなさい。

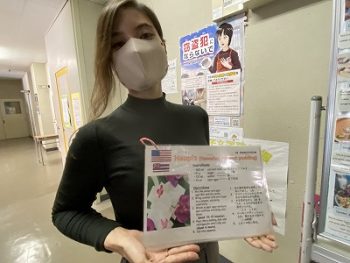

ALT(Assistant language Teacher)とは、英語授業における教師の助手として、生きた英語を子どもたちに伝える役割を持った、英語を母国語とする先生のことをいいます。今年度よりSarah(セーラ)先生が川越中学校を担当していただいています。丁寧にわかりやすく英語授業のサポートをしてくれるSarah先生は、子どもたちに大人気です。これからも、川越中学校の子どもたちには、Sarah先生に接触的にコミュニケーションをとり、生きた英語にどんどん触れてみて、自分がしゃべれる範囲の「一生懸命英語」で、英語力をすこしずつ向上してくれれば嬉しいです。4月から毎月作成をしてもらった『EnglishBoard』。7月の内容は次の通りです。

コーナーの中に川越中学校の美術科担当(2学年主任)の石田先生を紹介した内容もあります。石田先生おすすめの世界の国は『ニュージーランド』です!そして、お薦めの海外映画(洋画)は「ロード・オブ・ザ・リング(原作 指輪物語)」・・・・。だから、今回の

Sarah先生との写真は「石田先生に決定!」

Sarah先生のEnglishBoardから、1人でも多くの子どもたちが、英語に興味や関心を持つきっかけとなれば本当にうれしいです。そして、Sarah先生と川越中学校のすべての子どもたちとのコミュニケーションツールとなっていくことも期待しています。

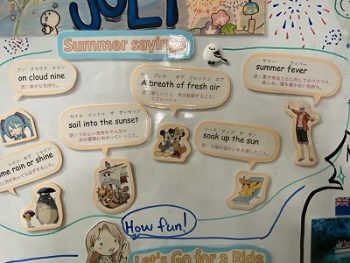

【7月のEnglish Board Sarah(セーラ)先生のメッセージ!】まずはAll Englishで読解に挑戦しよう!

Hello everyone! The summer vacation is almost here! Do you have any plans? Will you relax at home? You have many days, so please enjoy them!

In Japan, summer vacation is a break from school. However, schools in America, Canada and UK have finished their school year, and have started a three-month long summer vacation. So long! What would you do with so much free time?

It might be the perfect time to visit an amusement park!

For today’s English board I want to introduce unique, unusual amusement parks and attractions around the world.

Maybe there are some places that will make you think, “This looks fun! I want to go!”

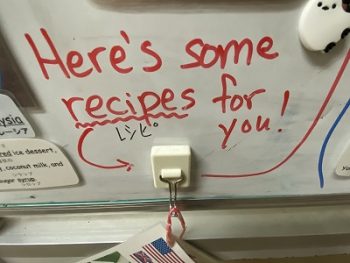

This month I also want to introduce different summer treats from different countries! In Japan, you can enjoy delicious kakigori. How about other countries? If you’re interested in trying some, there will be some recipes for you to look at! Please try it!Have a good summer vacation!

【日本語訳】7月のEnglish Board Sarah(セーラ)先生のメッセージ!

皆さんこんにちは!もうそろそろ夏休が始まりますね。何か予定はありますか。家でゆっくりしますか。せっかくなのでたくさんの休み時間を十分楽しんでください!

日本では夏休みは学年中の休みですが、アメリカ、カナダ、イギリスなどでは夏休みは学年の終わりであり、新学年の始まりの前に三か月間の休みに入ります。長いですね。それだけの自由な時間があれば、何をしますか。

遊園地に行く機会になるかもしれませんね。

今月のイングリッシュボードでは世界中の変わった、個性的な遊園地やアトラクションを紹介したいと思います。

「これは面白い!行ってみたい!」というところがあるかもしれませんね。

または、ほかの国の夏のおやつも紹介したいと思います!日本ではおいしいかき氷を食べれますが、ほかの国はどうでしょうか。もし興味あるのなら、イングリッシュボードにいくつかのレシピ張っておきますので、ぜひ作ってみてください!

夏休みを楽しんでください!

2024年07月18日更新|学校の様子

-

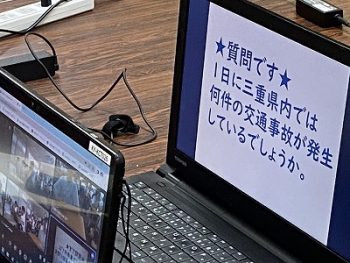

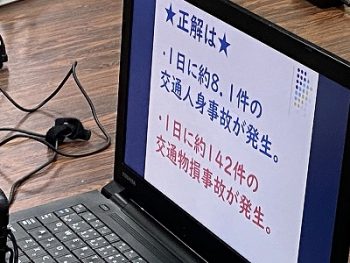

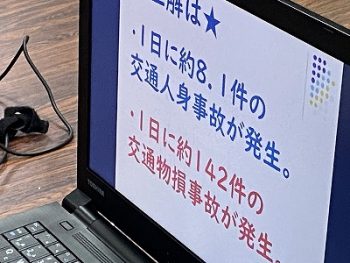

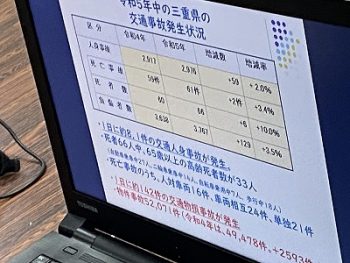

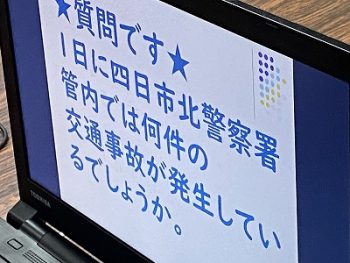

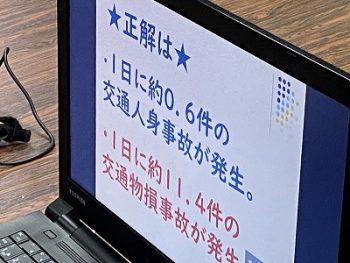

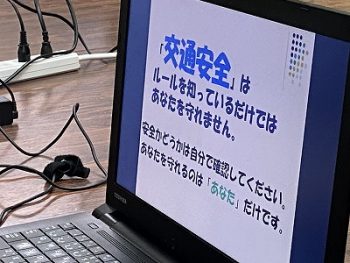

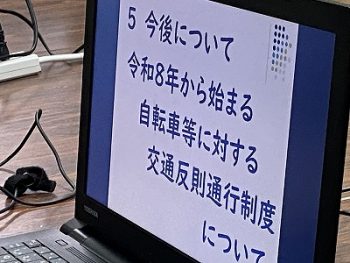

【1年生を対象とした『夏休みに向けての交通安全教室を実施しました』】本日7月17日(水)四日市北警察署交通課総務・規制係長の高山様を講師としてにご協力をいただきました。先月の6月、朝の登校指導に四日市北警察署交通課の署員2名の方に川越中学校の自転車通学の様子を見ていただいた様子からも今日の講義にお話しいただきました。『夏休み前の交通安全教室』を実施する目的は、川越中学校の子どもたちが安心・安全な自転車通学をしてもらい、交通ルールとマナーを守り、自転車事故の被害者にも加害者にもならないために・・・。

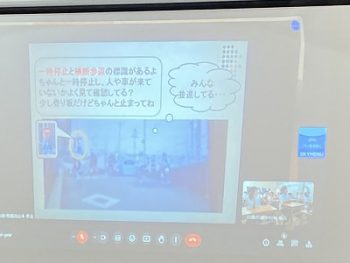

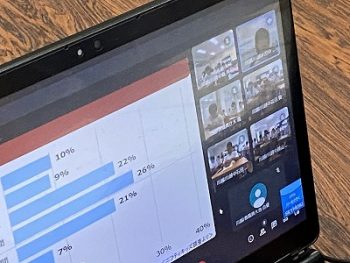

1年生を対象として、本日7月17日(水)3限目は「総合」の時間として、『夏休みに向けての交通安全教室』を各教室とオンラインでつなぎ実施しました。講師は、四日市北警察署交通課総務部規制係の警部補の高山さんです。今回の講義の目的は、

■交通ルールについて再確認し、登下校時や夏休み中の生活の中で、交通安全に留意して生活しようする態度を育てること。

■自転車の正しい乗り方や歩道、横断歩道の正しいの通行の仕方について知り、安心・安全に気をつけて自転車運転ができる態度を育てること。

■川越中学校の自転車通学の様子を実際に四日市北警察交通課の皆さんに見て、確認していただいたことから、川越中学校生徒の自転車通学における課題をこれからにつなげること。自分自身への振り返りも合せて実施する。

■自転車運転の加害者にも被害者にもならないために、自分事として話を聴けること。

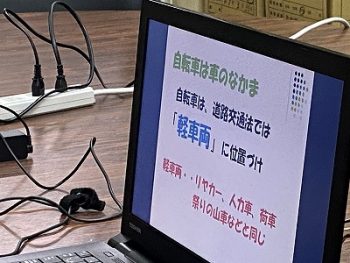

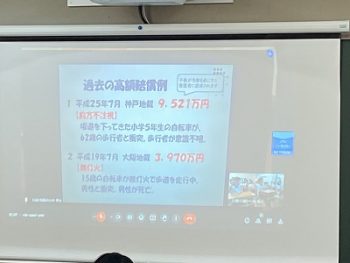

1年生は今年度の5月に川越自動車学校と連携して「交通安全教室」を実施しました。校生徒の約8割の生徒たちが「自転車通学」の川越中学校において、『安心・安全な登下校』・『安心・安全な自転車運転』は最重要課題として取り組んで行く内容です。交通安全にかかわる取り組みは、繰り返し、繰り返し行っていくことに「やりすぎ」はありません。自転車に乗っている以上、「軽車両」としての位置づけになります。交通課の高山さんからは、子どもたちに質問をし、帰ってくる言葉に対してキャッチボールをしながら、とってもわかりやすい口調で、メリハリのある大変聴きやすい言葉を選びながら講義をしていただきました。

また、交通事故を実際の動画映像を確認しながら、事故の恐ろしさや悲惨さだけではなく、いつどこでも、どんな場面でも在りうることとして動画映像の視聴を実施しました。「急な飛び出しでの自転車と自動車の接触事故」の様子や、「夜間での横断歩道を渡っていた歩行者と自動車の接触事故」の様子、「自動車がいきなり反対車線から走行車線に入り込んできた追突事故」の様子、「高速道路での自動車の逆走」の様子など、すべての動画映像が本物であり、ショッキングな内容であるとともに、子どもたちが自転車の事故、自動車の事故、歩行者の事故を目の当たりにすることの心の心配も北警察署の高山さんとも相談をしたのですが、校長の意見としてどうしても映像を目の当たりにさせてほしいとお願いし、実現することとなりました。

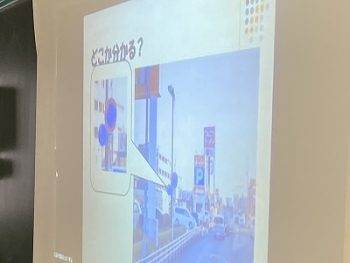

講義の中には、先月6月の川越中学校の朝の登校指導(あいさつ運動)において、四日市北警察署交通課の署員の皆さまにも協力をいただいて、一緒に取り組んだ登校指導の様子も、何が自転車通学においての危険なことであり、何が自転車運転時の課題であるのかを、実際の子どもたちの登校時の様子から伝えていただきました。

川越中学校では、自転車通学に対して許可をしているのは、『交通ルールとマナーを守って、安心・安全な自転車運転ができる生徒』となっています。しかし、昨年度も、今年度に入っても、しばしば地域の方々から、川中生の自転車運転にかかわっての注意やお叱りを受けることがあります。一番多くいただく注意やお叱りとしては、『自転車の並列走行』です。本日の高山さんの講話にもあったように、自転車の並列走行は「道路交通法第19条により禁止」とされています。その並列走行によって、歩行者の安全を確保できなかったり、自動車の走行を妨害することにもつながっていきます。川中生の下校の様子から、並列走行による危険性や問題点もしっかりとわかりやすく伝えてもらいました。毎日何気なく登下校している自分の自転車運転を振り返り、車社会の一員として、自転車は「軽車両」としての責任と自覚を持って、もう一度自分の日常を顧みてほしいと思います。

そして、最後に伝えてもらった内容の、『交通事故に巻き込まれたり、交通事故が発生した場合の対応』についてもくわしく教えていただきました。講話の内容を、川中生のより現実的な課題や問題としてもわかりやすく、実践的な内容として、子どもたちが考えることができる講話をしていただきまして本当にありがとうございました。

2024年07月17日更新|学校の様子

-

2学期への見通し【(2年生)仮設校舎への見学】新しい自転車登下校の通学路を通って、仮設校舎の自転車置き場へ。そして、2学期からスタートをする仮設校舎へのイメージを持ちながらの外からの見学を行いました!明日は1年生と3年生の見学となります。

1学期終業式を19日(金)に控え、川越中学校では、本日と明日の2日間、2学期への見通しとて仮設校舎への見学が始まりました。今日は2年生全員が2限目に実施しました。雨上がりの大変蒸し暑い天気の中、新たな通学路となる国道1号線の歩道を商工会議所の方へ向かって歩きました。新しい仮設校舎に入って授業を受けるのは、2学期スタートの9月2日(月)の第2学期始業式となります。自転車通学の場合は、入り口は国道1号線の商工会議所と川越町中央公民館の入り口となる箇所となります。今日はこの入り口から仮設校舎見学がはじまりました。まずは、2年生の新たな自転車置き場に集合をし、校長からの説明を聴きました。

みんなしっかりと話を聞いてくれました。その後は自転車置き場からC棟とB棟についての説明を校長から。B棟からA棟についての説明は石田先生から説明をしてもらいました。

はじめて入る仮設校舎の敷地。子どもたちは真新しい仮設校舎を見て説明を聴きながら何を感じたのでしょうか。2年生の教室は「B棟の2階南側」となること、「生徒昇降口はA棟の1階」となること。仮設校舎の廊下は、今現在の校舎よりかなり広いこと。「トイレ」は全棟バリアフリー化となって、すべて洋式トイレとなっていること。あいあいホール側の入り口は、徒歩通学の生徒に限る事。それは、教職員の車が頻繁に出入りする中で、自転車通学生徒の安全を確保する事など・・・説明をしながら、約30分ほどの仮設校舎見学を終了しました。

明日は1限目は1年生が見学。3年生が3時間目に見学となります。現在の校舎での授業も残すところあと2日間となりました。

感謝の想いを持って、しっかりと授業をうけてほしいと思います。

2024年07月17日更新|学校の様子

-

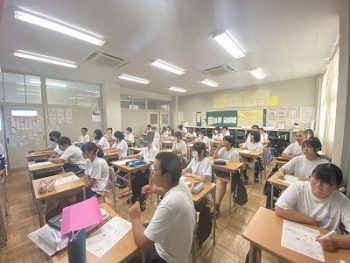

テーマ『健康づくりは幸せづくり』【(2年生総合の時間にて)地域とともにある「食育教育」推進事業 】川越町健康推進課より保健師の中山さんと管理栄養士の竹盛さんを講師としてお招きし、『川越町健康増進計画・食育推進計画』に基づいて講義をしていただきました。子どもたちが自分の生活習慣や食事のことなどを「自分事」として振り返ることができる具体的でわかりやすい内容でした。これは子どもたちの感想からもわかります。子どもたちの言葉には自分を振り返る事だけではなく、『川越町のことを知ることができた!』という今日の内容で大切にしたいことを感じ取った子どもたちの振り返りも多くありました。とってもあたたかく、優しく伝えていただいた講義は子どもたちにとって貴重なものとなりました。ありがとうございました!

終業式を今週末の金曜日控えた本日7月16日(火)6限目に2年生にて家庭科授業、保健体育科授業と総合の時間のコラボにて『地域とともにある食育講座』を開催しました。川越中学校は昨年度から「食育教育推進」を学校教育ビジョンの大切な柱として位置づけて2年目。家庭科の授業を中心に、保健体育科の授業ともタイアップしての『食育講座』を進めてきました。

【令和6年度1学期に実施してきた『食育講座』】

■(1年生)「成長期の運動と食事」について(体育科とコラボ)・・・講師「明治食育セミナーとしてオンラインにて実施(株)Meijiより」

■(3年生)「見直そう!水分補給」について(体育科とコラボ)・・・講師「明治食育セミナーとしてオンラインにて実施(株)Meijiより」

■(2年生)「清涼飲料水の糖度調査」について・・・三重県学校給食会共催(講師「栄養教諭の岸根先生」「家庭科担当大池先生」)

■(2年生)「調理実習」・・・子どもたちの手作り味噌を使った「お味噌汁」、豚の生姜焼き、炊き立てご飯づくり。白玉だんご

■(2年生)「地域とともにある食育推進事業」 テーマ 健康づくりは幸せづくり・・・講師「川越町健康推進課より」

担当の大池先生が企画立案をし、栄養教諭の岸根先生(川越北小兼務)にも協力いただき一緒になって家庭科授業としての取り組みを中心として実施してきました。または保健体育科とタイアップしての取組み、総合の時間でも取り組んだりと多くの教科に関連する内容にて授業を計画してきました。本日の対象学年は2年生です。テーマは「健康づくりは幸せづくり」として、講師には川越町健康推進課より「保健師の中山さん」「管理栄養士の竹盛さん」の2名に大変お忙しい時間の中でお世話になりました。

川越町には「川越町健康推進計画」・「川越町食育推進計画」が令和2年度~令和11年度まで10年計画で定められています。

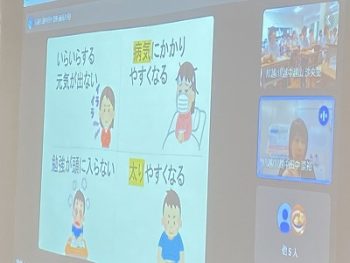

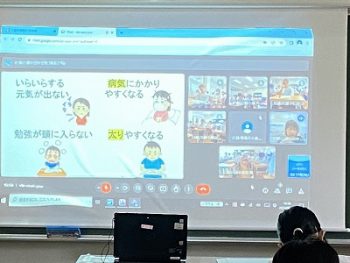

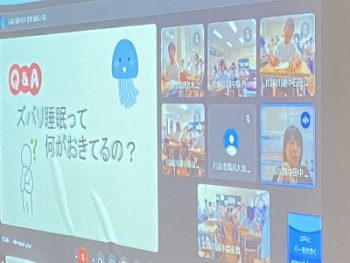

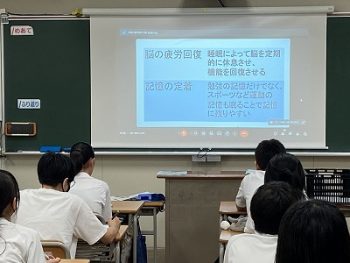

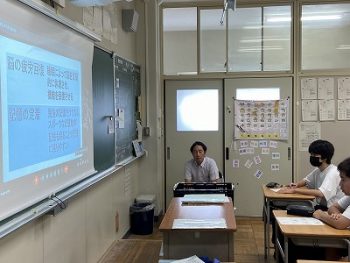

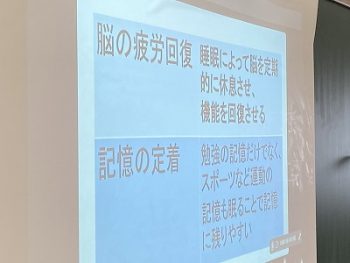

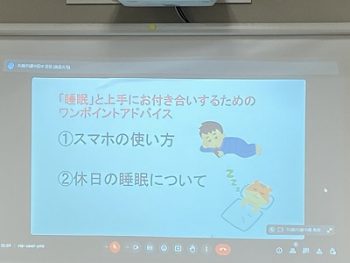

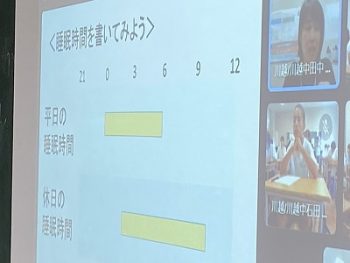

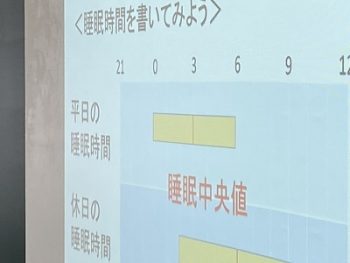

講義の前半に関わる講師は「保健師の中山さん」です。その健康増進計画と食育推進計画に基づき、今の中学生期(成長期)に必要な睡眠について、もうすぐ夏休みという時期をイメージし、子どもたちが「自分事」として考えることができる身近な内容でした。「睡眠の必要性と重要性」そして、睡眠がどのように健康な生活習慣に結びついているのかをわかりやすく可視化された資料をもとに講義をしていただきました。中山さんの語りは、子どもたちに投げかけるように、自分事として考える時間も作ってもらいながら、丁寧に優しくお話をしていただきました。

講義の後半は、川越町健康推進課より、「管理栄養士の竹盛さん」。普段は、川越町民への健康や食にかかわる健康教室や指導・相談や啓発活動、各種感染症予防にかかわる取り組み、各種検診について、母子・乳幼児にかかわる取り組みなど多岐にわたり、川越町民の健康増進、健康管理について安心安全な生活が送れるように日々取り組まれています。そんな多忙の中、今年度で3年目を迎える講義に3年連続して管理栄養士の竹盛さんに講師として対応をいただきました。

竹盛さんからは、「健康寿命の延伸につながる食育」について、栄養バランスを大切にした「毎日プラス一皿の野菜」の実践について、「ひと手間かけた料理」の意味をお話しいただきました。そして、子どもたちの身近なところで「お弁当」についての主食・主菜・副菜の3:1:2のバランスの良い献立やお弁当を説明していただきました。「バランスのとれた栄養・食生活づくり」等について、わかりやすく可視化された資料をもとに、丁寧な言葉をつなぎ、説明と講義ををしていただきました。竹盛さんからは、今年度はじめての内容である『食文化の継承に向けた食育』について、川越町が地域で栽培をはじめた『小麦』を使ったロールパンについて話をしていただきました。きっと子どもたちは、川越町で小麦を栽培していることをはじめて知った生徒も多数いたと思います。話しを聴いていて、ぜひ、川越町産の「小麦」を使った食育推進事業を川越中学校でも実践させていただきたちと感じました。

今年度で3回目を迎える「地域とともにある食育推進事業」としての中山さんと竹盛さんのかわりやすくて、やさしい語りかけと、可視化された子どもたちが理解しやすい資料をもとに、子どもたちが自身の生活習慣や食生活を振り返ることができる内容を丁寧な言葉をつなぎ、説明と講義をしていただきました。子どもたちの感想からは、以下のような学習の振り返りがありました(ほんの一部抜粋にて)。

■今日であらためて睡眠の大切さがよくわかりました。中高生でも最低8時間の睡眠が必要だと知った。自分は8時間も睡眠時間がないので休日にはもう少し睡眠時間を考えたいと思った。そして、食事の栄養バランスについて、自分の生活と比べて「一皿プラスで野菜」を食べることが大切なこともわかった。

■夏休みの「お弁当を作る宿題」では、今日習った主食・主菜・副菜の「3:1:2の栄養バランス」の割合を考えて取り組もうと思います。また、野菜や果物が1日に300gも摂った方が良いと知って、自分が思っていたより多く摂らないといけないとわかった。

■健康はお金では買えない。いつも睡眠不足なのでたくさん寝て社会的ジェットラグを無くしていくように行動をしていきたいと思いました。

■睡眠時間や食生活の大切さだけではなく、川越町が生ごみの処理(たい肥化)や再生について取り組んでいることを知れた。

■和食より洋食を選んだり、洋食が好きだったけど、和食も食べるようにしたいと思いました。そして、デリバリー給食で、これからも食べ残しをしないようにしたい。

2024年07月16日更新|学校の様子

-

夏休みの熱中症予防と対策について【学校だより第17号(夏休みの熱中症予防と対策について<部活動・勉強会・水泳補充>)】

学校だより第17号(「夏休みの熱中症予防と対策」について (部活動 勉強会 水泳補充について))

本日7月16日(火)帰り学活において、『学校だより第17号』を配付・説明させていただきました。内容は、「夏休みの熱中症予防と対策について<部活動・勉強会・水泳補充>」です。以下の内容は、「学校だより第17号」と基本同じです。

【重要】 『 夏休みの熱中症予防 』にご協力をお願いいたします!

- ① ご家庭から、毎日十分な水分を持たせてください。

- ② 自宅から学校まで、学校から自宅までの道中も水分補給ができるように!

- ③ 汗拭きタオル・運動服の着替え・日傘、帽子(キャップ帽)の積極的な利用をお願いします。

- ④ 体調を整えるには、家庭での規則正しい生活習慣が必要になります。(熱中症予防には必須!)

- ⑤ 必ず「朝ごはん」を食べてからの登校をお願いします。(熱中症予防には必須!)

- ⑥ 体調が悪いときは「休むこと」。熱中症のみではなく、感染症の心配もまだまだ残っています。

- 【部活動(運動部)の熱中症予防対策として・・・】

(1)運動部の『夏休中の部活動は、基本、午前中で終了』できるようにします。

■「熱中症予防対策」としては、早朝7時30分からの練習を基本とします。 (練習施設によっては8時30分または9時からとなります) ※ 詳しくは、各部活動の夏休み練習計画表にて確認ください。 ※ 運動部の室内部活動(男女バレーボール・男女バドミントン・男女バスケットボール部・卓球

部)については、すべて午前中練習として実施したいので、4施設で実施します。

【川越中学校体育館・川越町総合体育館(多目的ホール含む)・川越北小学校体育館・川越南小体育館の4つの施設を使用させていただきます】。

※ 川越中学校の普段の朝練習時間と同様に、運動部に限り、『早朝7時30分からの練習を基

本とします』。すべての運動部が早朝7時30分から実施するわけではありませんが、基本は

早朝7時30分からの練習となります。川越町総合体育館と川越北小学校体育館と川越南小

学校体育館を使用する場合は、8時30分~9時00分の間に練習開始となります。

- 【部活動(運動部)の熱中症予防対策として・・・】

(2)暑さ指数(WBGT測定値が31℃以上の場合)・・・グラウンド・テニスコート・体育館(町体・北小・南小含む)での『 運動部夏休中の部活動を中止 』とします。

【 運動部の夏休み中の部活動を中止 】とする判断 ( 判断する時間と連絡方法 )

(1)早朝7時30分から部活動を開始する場合・・・

■7時30分から部活動を実施する場合(暑さ指数31℃を超えることはまず無いと思いますが)は、7時00分の「熱中症予防サイト(暑さ指数(WBGT)メール配信サービス」の桑名観測点で31℃を超えている場合は中止とします。

■【連絡方法】各部活動顧問からの「部活動メール」にて配信いたします。 ※連絡がない場合は、部活動を実施いたします。

(2)8時30分・9時00分から部活動を開始する場合・・・

■8時30分または9時00分から部活動を実施する場合は、8時00分の「熱中症予防サイト(暑さ指数(WBGT)メール配信サービス」の桑名観測点で31℃を超えている場合または、川越中学校で暑さ指数が31℃を超えている場合は「部活動を中止」とします。

■【連絡方法】学校からの「学校メール(すぐーる)」にて配信いたします。 ※連絡がない場合は、部活動を実施いたします。

(3)土日・祝日に部活動練習を開始する場合・・・

※上記に記した内容の通りですが、連絡方法は「部活動メールのみ」で対応させていただきます。

- (3)「夏休み『水泳補充授業』」の実施について( 対象生徒には、文書配付済みです )

1、 対象生徒・・・・・・「泳力テスト」が未実施の生徒、または、授業見学で水泳授業に参加できなか った生徒を対象とします。(各学年保健体育科担当より案内文書を用意)

2、 日時・・・・・・ 【1時間目】 7月19日(金)終業式後 13時30分~15時00分(着替時間含む)

【2時間目】 7月22日(月) 8時30分~10時00分(着替時間含む)

【3時間目】 7月23日(火) 13時30分~15時00分(着替時間含む)

【暑さ指数(WBGT測定値)が31℃を超えた場合の対応は『水泳補充授業を中止』とします】

<連絡方法>

当日の中止連絡は、「 水泳補充授業開始の1時間前までに class room 」と「 すぐーる 」にて配信をします。(詳細は、保健体育「水泳」補充授業 申込書 を確認ください)

- (4)「夏休み勉強会』」の実施について(学校からは事前に希望をとりません)

1、 対象生徒・・・・・・全校生徒の中で、1学期の授業内容を復習と確認をしたいという子どもたち を対象とした自主的な勉強会(質問日形式)です。学校にて自主的に勉強会に

参加することで、1学期の学習内容の再確認ができるのでないかと思いま

す。ここには学年の先生が毎時間対応します。教科の指定はしませんが、数

学・英語・理科・国語・社会を中心とします。(夏休みの宿題を持参してもOK)

2、日時・・・・・・ 【1回目】 7月31日(水)9時00分~11時00分 各学年の教室にて

【2回目】 8月29日(木)9時00分~11時00分 各学年の教室にて

【3回目】 8月30日(金)9時00分~11時00分 各学年の教室にて

【暑さ指数(WBGT測定値)が31℃を超えた場合でも、教室内授業ということで「実施します」

2024年07月16日更新|学校の様子

-

昨日の結果をお伝えします【中体連速報3日目第23弾】「男子バドミントン部の挑戦」団体戦『準優勝!』、個人戦『ダブルス3年生2ペアが第2位!と第3位を獲得』おめでとう!女子バドミントン部大会同様に、今年度から中体連三泗地区予選大会団体戦・個人戦とも地域スポーツクラブのチーム・選手が出場をしています。今まで以上にハイレベルな戦いの中、団体戦準優勝、個人戦ダブルス準優勝と第3位本当に素晴らしい結果です。バドミントンが大好きな男子バドミントン部の3年生を中心とするメンバーは1年生の時からチームみんなでバドミントンを一生懸命に取り組んできました。その成果が発揮された大会となりました。

昨日7月13日(土)川越中学校男子バドミントン部は「四日市市総合体育館」にて三重県中学校総合体育大会三泗地区予選大会が開催されました。女子部同様に今年度中体連大会において部活動地域移行にむけ、中学校部活動だけではなく、地域クラブチームがかなり増加し、今回の三重県中学生バドミントン(団体戦)大会のように中学校部活動と地域クラブチームが共に大会に臨む形式の大会がバドミントンでは普通になってきています。

今回の大会も、男女とも多くの地域クラブチームの選手も出場をしています。その中でも、川越中学校の男子バドミントン部は大健闘をしました。男子は、1回戦常磐中学校との対戦です。この団体戦は共通して1試合目が「ダブルス戦」、2試合目が「シングルス戦」、3試合目が「ダブルス戦」となり、2勝先取したチームが決勝に勝ち上がります。1回戦を2-0にて勝ち上がり、決勝戦は強豪「美翔団」の地域クラブチームとの対戦は0-2の惜敗でした。結果三泗地区準優勝となりましたが、3年生生徒を中心にかなりレベルアップした試合を応援させてもらいました。川越中学校の男子バドミントン部はみんなバドミントンを好きな生徒ばかりです。練習を通して川越中学校の試合でわかった課題や問題点を整理し、チームとして目指すべき方向性を明確にし、チームみんなで目標に向かって日々の練習からコツコツと頑張ってきたからこそ、本日の団体戦準優勝と個人戦ダブルス戦が2ペアが県大会への出場が決定をしました。そして、シングルス戦においても1年生1名が勝ち上がって三重県大会に出場が決定しました。

男子バドミントン部のほとんどが小学校時にバドミントン未経験者のメンバーばかり。そんな川越中学校男子バドミントン部が大善戦をしました。1試合目同様にかなり粘り強く最後まであきらめずに戦うことができました。本当にチカラをつけてきたことがよくわかる試合となりました。春の県大会にも出場をし、チカラのあるチームとも大会で対戦しながらも腕を磨いてきました。日々の練習を大切に、自分たちのチームの課題と個人の課題を明確にしながら、三重県大会でも頑張りましょう!

ファイト!川越中学校男子バドミントン部!ファイト!女子部も男子部もとっても粘り強く頑張った試合を見せてもらいました。ありがとう!また、大変多くの保護者の皆さまにも会場に来て応援をしていただきました。本当に感謝いたします。ありがとうございました。子どもたちは保護者の皆さまの応援を背に力いっぱい頑張りました!

【男子バドミントン部の大会結果から】

■「 団体戦準優勝 」

■「 個人戦(ダブルス戦)準優勝(3年生ペア)・第3位(3年生ペア) 」・・・三重県大会への出場決定!

■「 個人戦(シングルス戦)

■「 個人戦(シングルス戦)

」・・・三重県大会への出場決定!

」・・・三重県大会への出場決定!

2024年07月14日更新|学校の様子

-

【中体連速報4日目⑤第22弾】「女子バドミントン部の挑戦」団体戦『準優勝!』、個人戦『ダブルス1ペアが第3位!』おめでとう!団体戦準優勝チームは三重県大会出場を懸けて、7月21日(日)に鈴鹿市AGF体育館にて鈴鹿市準優勝チームとプレーオフを行います。プレーオフに勝って三重県大会出場権を勝ち取ろう!今年度から中体連三泗地区予選大会団体戦・個人戦とも地域スポーツクラブのチーム・選手が出場をしています。今まで以上にハイレベルな戦いの中、団体戦準優勝、個人戦ダブルス第3位本当に素晴らしい結果です。クラブチームの中にも川越中学校の生徒もいます。ダブルスで準優勝!みんなおめでとう!

熱い夏の「女子バドミントン部の挑戦」がはじまりました。四日市総合第2体育館で開催された三泗地区予選大会。昨年度までは団体戦は川越中学校と常磐中学校の2チームのみの参加だったのが今年度から「部活動地域移行」を見据えて、地域スポーツクラブから団体戦2チームと個人戦にも多くの選手が出場をしました。「四日市JB」・「ときわBC」・「常磐中学校」・「川越中学校」の4チームが団体戦に出場をしました。中体連での三重県大会だけではなく、三泗予選大会にも今後、バドミントン大会だけではなく他の競技大会もこのような地域スポーツクラブと中学校所属部活動が一緒の大会に参加、出場をしていくのが普通になっていくのも時間の問題と思います。だからこそ、今まで以上にハイレベルな大会となることと合せて、中学校部活動に登録していない地域スポーツクラブの選手にも大会の門戸を開く大変意義のなるバドミントン大会であると思います。大会運営はもちろん中体連専門部長(川越中学校顧問)を中心に、中学校教員と地域スポーツクラブの指導者が共に協力して大会運営をしていくシステムづくりがバドミントン大会からはじまってきたように思います。

本日7月14日(日)は昨日の男子部の大会同様に、団体戦・個人戦(シングルス戦・ダブルス戦)が実施されました。団体戦だけではなく、個人戦には三泗地区内の中学校から、部活動として設置されていない学校からも多くの選手が参加をしました。6月の三重県大会にも応援に行きましたが、3年生・2年生・1年生とも着実に成長し、技能スキルが上達してきているのが本当に目に見えてわかります。三泗地区内ではバドミントン部が設置してある中学校が少ないため土日・祝日等の練習試合はなかなかできませんが、そんな中でも、今年度から顧問としてバドミントン指導者としての経験が高い山崎先生を顧問として迎え、学校内の練習や各種大会で力をつけてきた川越中学校女子バドミントン部の挑戦がはじまりました。

大激戦の中、団体戦が準優勝!個人戦のダブルスで第3位!本当におめでとう!結果的に勝ち上がれなかったペアや個人に出場したメンバーもいます。しかし、女子バドミントン部のメンバー全員が試合に集中し、全力で戦う姿が印象的でした。特に試合経験の少ない2年生がこの大会で試合経験を積めたことは必ず今後に活かされると思います。そして団体戦は地域スポーツクラブが団体戦に出場をしている中、団体戦1回戦を勝ち上がって準優勝ができたことは非常に川越中学校女子バドミントン部のチカラが間違いなくついてきた証だと思います。本当に着実にチカラをつけてきたと思います。みんな頑張りました!

生徒だけで行う審判にも、川越中学校の生徒が1番多くの試合の審判や点数、ラインズマン等の担当を積極的に、自分からいっぱい頑張ってくれました。このようなことが一生懸命にできることも川越中学校女子バドミントン部の伝統だと思います。さあ、次は三重県大会出場を目指して7月21日(日)に鈴鹿市準優勝チームとのプレーオフです。プレーオフに勝ち上がったチームが三重県大会に団体戦として出場ができます。みんなで最後まで楽しくバドミントンに取組み、みんなで三重県大会出場を目指して頑張りましょう!まだまだ普段の練習次第でもっと成長できると思います。ファイト川越中学校女子バドミントン部!

保護者の皆さまも、朝早くからの応援ありがとうございました。1日の中で川越中学校女子バドミントン部の子どもたちの一生懸命に試合に臨む姿を見ていただいたことが本当に嬉しいです。そして、2階ギャラリーから、頑張る子どもたちへの一番大きな力となる応援をしていただいたことに感謝いたします。本当にありがとうございました。

【女子バドミントン部の大会結果から】

■「団体戦準優勝」・・・7月21日(日)プレーオフに出場をします(団体戦の三重県大会への出場権を懸けた大切な大会です)

■「個人戦(ダブルス戦)準優勝(3年生と2年生のペア)第3位」・・・三重県大会への出場決定!

2024年07月14日更新|学校の様子

-

【中体連速報4日目③第21弾】「卓球部の挑戦!(個人戦での活躍!)」昨日の団体戦は2回戦惜敗の悔しさを本日の個人戦へ。2年生・3年生がほぼ全員出場をした個人戦。三泗地区では300名を越す選手が三重県大会出場ができる「8位以内」を目指して頑張りました。3年生1名が準々決勝(ベスト16)を勝ち上がっての準決勝(ベスト8)に進出が決定しました!そして念願の三重県大会出場が決定しました!2年生1名もベスト32に大躍進!あと一歩のところまで進出しました。3年生を中心に多くの選手が1回戦・2回戦を勝ち上がり3回戦までに多くの選手が出場をしました!みんな本当に頑張りました。

「卓球部の挑戦!個人戦へ」です。四日市市総合体育館で男子個人戦の試合が始まりました。卓球もバドミントン同様、個人戦では他校の設置外部活動の選手も多く、三重県内でも一・二を争うほどの出場選手の多い個人戦。男子部だけでも300名を超える選手が一堂に集まり、「ベスト8以上(三重県大会への出場権を勝ち取る順位)」を目標に三重県大会出場を目指して激戦が続きます。川越中学校からは、3年生、2年生のほぼ全員が個人戦に出場をしました。

一戦一戦どの試合も接戦の中、選手も応援の選手も一体となり、集中力を最後まで切らさずに粘り強く戦いました。3年生の多くが3回戦を勝ち上がったのですが、4回戦まで勝ち上がったのは3年生2名と2年生1名でした。5回戦を勝ち上がってベスト8進出を決めたのは3年生1名でした。準決勝(ベスト8)では四日市南中学校のエースで、第1シードの選手です。その相手に対して2-2で最終セットの5セット目までの激戦の中、本当にあと一歩及ばす、準決勝惜敗。しかし、見事7位入賞です。個人戦として三重県大会の出場が決定しました。本当におめでとうございます。よく頑張りました!

川中卓球部は、バドミントン部同様にほぼ全員が中学校から卓球をはじめた生徒ばかりです。日々の練習の積み重ねは、やっぱり「練習は嘘をつかない」という言葉が表しているように、3年間しっかりと頑張ってきた選手ばかりです。みんな本当によく頑張ったね。いままでお疲れさまでした。県大会でも全力で頑張ってくださいね。これからは2年生を中心としたチーム編成へとかわってきます。3年生が築いてきたチームをしっかりと2年生と1年生で引きついでくださいね!よろしくお願いします!

2024年07月14日更新|学校の様子

-

-

【中体連速報4日目②第20弾】「設置外部活動のテニス(硬式)部」2年生1名の活躍!2年生ながら個人シングルス戦で全体の7位!本当によく頑張りました!川越中学校は設置外の部活動でも中体連大会に参加できます。今年度は「水泳」「剣道」「テニス」に2年生4名と1年生2名が出場をしました。応援に行った教頭先生(昨年度まで中学校でのテニス部の顧問)からは「よく頑張っていました。来年度は楽しみな選手になります」という楽しみな言葉をきかせて

設置外の部活動としての「硬式テニス」。三泗地区大会会場は、霞ケ浦にある四日市ドームです。川越中学校から2年生の1名が個人戦のシングルス戦に出場をしました。硬式テニスの場合、中学校部活動で頑張っている選手もいれば、スポーツクラブでのテニススクールでチカラを磨いている選手もいます。この三泗地区大会には中学校部活動として男子団体戦には13チーム、女子団体戦には11チームが登録し出場をしました。個人戦にはさらに多くの中学校からスポーツクラブ等で学んでいる選手も多く参加するハイレベルの試合展開となります。川越中学校からは2年生の1名が出場し粘り強く戦いました。そして7位という結果を聞きました。よく頑張ったね!力いっぱい頑張ることができたのなら本当に嬉しいです。これからも頑張ってくださいね。

2024年07月14日更新|学校の様子

-

【中体連速報4日目①第19弾】「軟式野球部の1年間の集大成!」準決勝3-5で本当に悔しい惜敗。決勝に行けなかった悔しさは2年生、1年生が必ずつないでくれると思います。みんな堂々と胸を張って自信を持っての三泗地区第3位です!おめでとう!本当に頑張ったね!最終回の追い上げもあと一歩。軟式野球部は確実に成長をしています。保護者の皆さまは、子どもたちの一番の応援団です!その心温まる応援を背に子どもたちは全力で頑張ってくれました!

霞ケ浦第2野球場には準決勝の川越中学校と対戦相手の羽津中学校が試合をしています。ベスト4以上の試合は軟式野球公認審判員が大切な試合を審判していただきます。本当に感謝しかありません。こんな恵まれた環境で試合ができるのも、三泗地区で準決勝に進出した結果です。そして、たくさんの保護者のみなさんが優しい眼差しで心温まる声援と応援をしてくれています。保護者の皆さまの応援を背に受けて、精一杯頑張りました。

準決勝の試合らしく両チームのエースが力いっぱいの投球で投手戦です。なかなかチャンスが作れない中で、相手チームは着実に少ないチャンスを活かして先制、中押しで点数を重ねていきます。試合展開としては相手のペースで進みかけますが、川中は相手のミスをチャンスに変え、送りバント、盗塁など大きなヒットは出なくてもスモールベースボールで全員で粘ります。みんな全力で頑張っています。3塁にランナーをすすめるのですがあと一本がなかなか出ませんが、5-1になっても最後まであきらめません。

7回表の最終回には川越中学校軟式野球部の意地を見せて2点を奪い、2点差まで追い上げました。ベンチの選手も1塁3塁コーチャーも含めて、みんなで大きな声を出して頑張りました。ベンチの中の声は今までの試合の中でも1番大きな声が出ていたと思います。

しかし、精一杯の追い上げを見せてくれたのですが、終盤に相手に点数を重ねられて最終的には3-5で準決勝敗退が決まりました。しかし、大会において堂々の三泗地区「第3位!」という胸を張れる素晴らしい結果を残してくれました。3年生2名と2年生、1年生のまだまだこれからのチームです。川越中学校野球部らしく、みんなで全力に一生懸命に頑張って試合を重ねるたびに強くなってきたチームの底力を見せてくれました。チームの目標であった「三重県大会出場」は叶いませんでしたが、春の三泗地区大会「第3位!」、夏の中体連三泗地区大会「第3位!」という2大会連続の第3位は本当に価値のある素晴らしい結果だと思います。やればできるんだということを体現してくれたチームだったと思います。

川越中学校野球部の未来に大きな希望の光を与えてくれる素晴らしい大会になったと思います。みんな本当に頑張りました。試合後のキャプテンの言葉にも「感謝」の言葉がありました。谷先生と縣先生、そして昨年度までの顧問の安田先生と一緒に取り組んできた頑張りは、必ず明日へと繋がっていくと思います。素晴らしいチームでした。みんなよく頑張りました。ありがとう!保護者の皆さまも、練習試合、大会へと毎回多くのみなさんにお越しいただき応援をしていただきましたこと、いつも子どもたちを支えていただいたこと、本当にありがとうございました。これからも川越中学校野球部を支えてください。よろしくお願いいたします。

【最終結果より】

■準決勝 川越中学校 3 - 5 羽津中学校 準決勝で敗退。しかし結果は見事「三泗地区第3位!」

2024年07月14日更新|学校の様子