HOME > 学校の様子

-

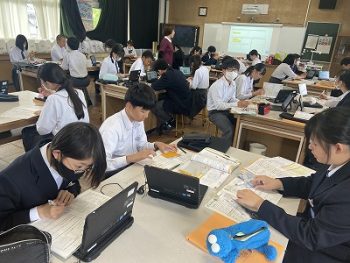

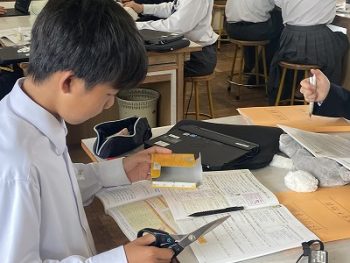

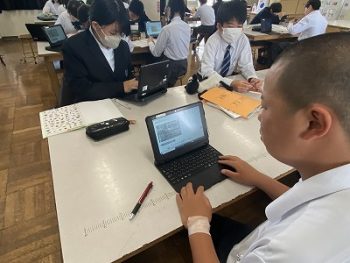

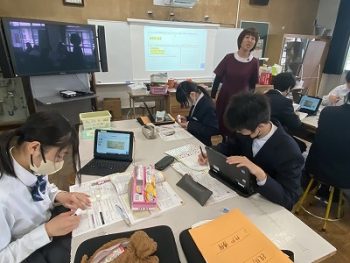

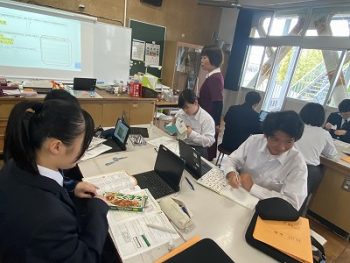

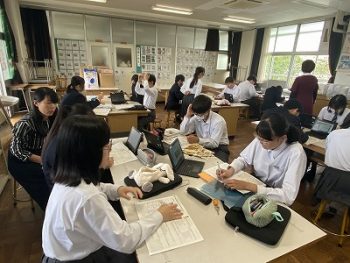

【1年4組「理科」授業の様子と2年1組「美術」の様子から】授業の様子は写真からも伝わってくると思います。「理科」と「美術」の教科も学年も違います。しかし、共通して言えることは『クラスのあたたかい雰囲気の中で子どもたち全員が一生懸命に授業に取り組んでいること』。授業担当の先生が常に子どもたちの「つまずき」に丁寧にかかわってくれています。子どもたちが興味・感心をもつための教材の工夫や場の設定。タブレットの活用も日常になっています。わかる・できたと思える授業づくりを大切に進めていきます。

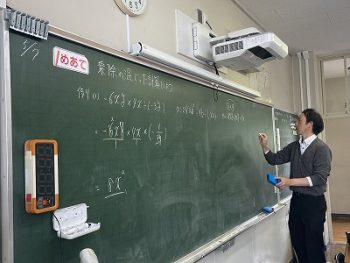

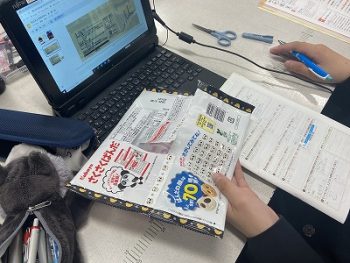

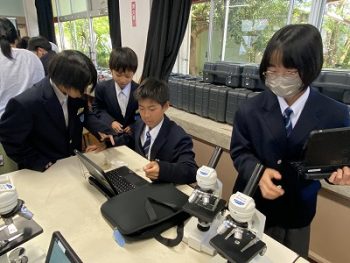

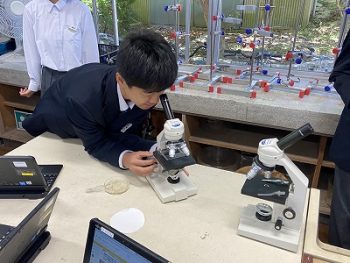

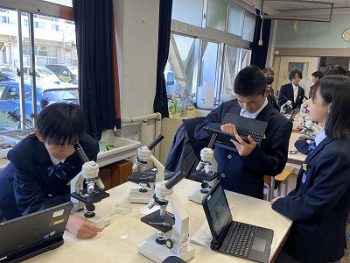

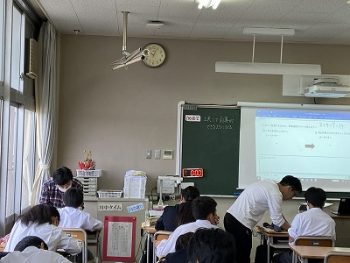

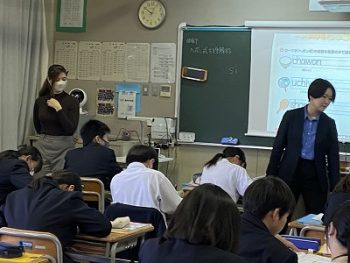

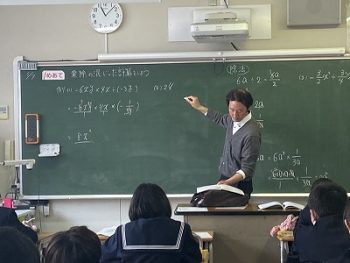

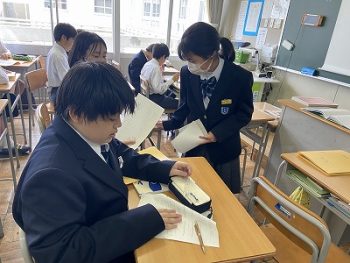

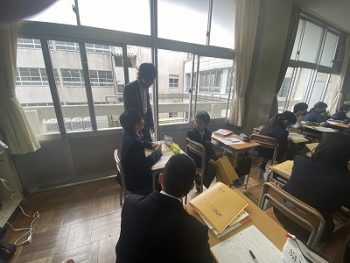

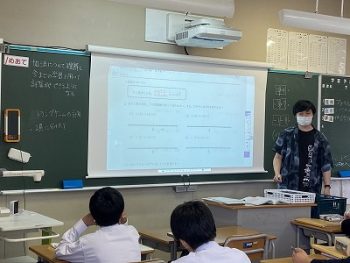

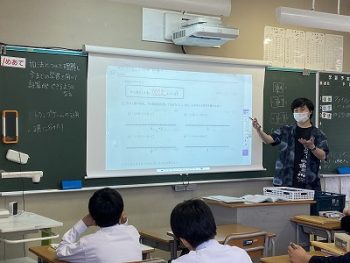

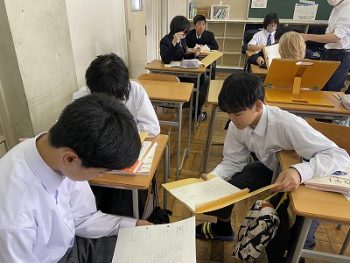

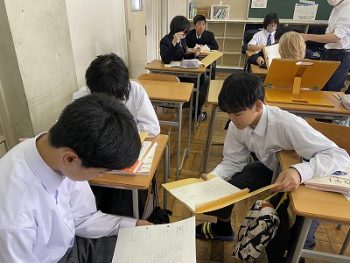

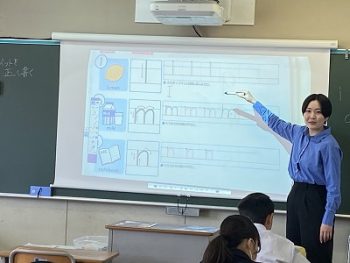

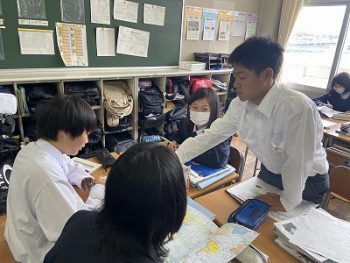

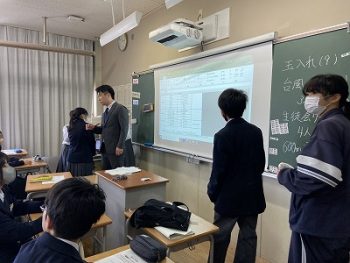

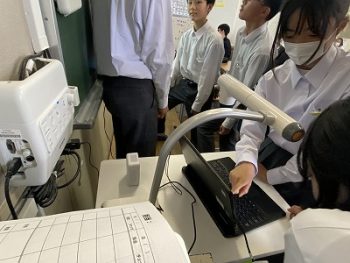

本日5月9日(木)の授業の様子をお伝えします。今日の2限目の1年4組の「理科」授業と3限目の2年1組の「美術」場業を見学しました。理科授業担当の伊藤先生と美術授業担当の石田先生は、常に机間巡視をしながら、こまめに学習班に、一人一人に必要な声掛けをしながら、子どもたちのつまずきに気を配りながら授業を進めてくれます。そして、授業の進め方も指示がわかりやすくて、子どもたちが自分でできることをどんどん進めていきます。いつでも子どもたち同士や学習班のメンバー同士が、教え合い、聴き合うことができるあったかい雰囲気がしっかりとクラスの中にあります。みだしの言葉にも表現をしましたが、「理科」と「美術」の教科も学年も違います。しかし、共通して言えることは『クラスのあたたかい雰囲気の中で子どもたち全員が一生懸命に授業に取り組んでいること』。わかる・できたと思える授業づくりを大切に進めていきます。

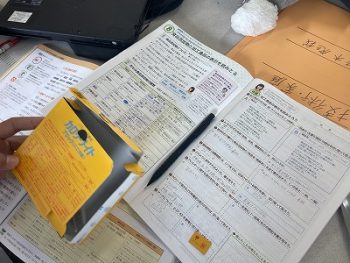

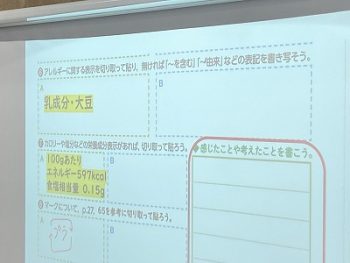

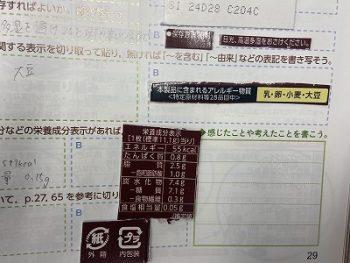

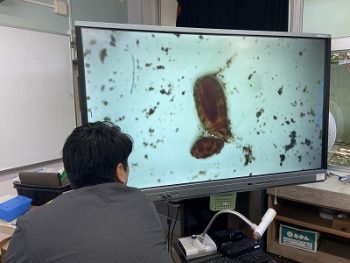

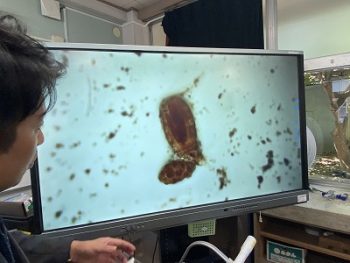

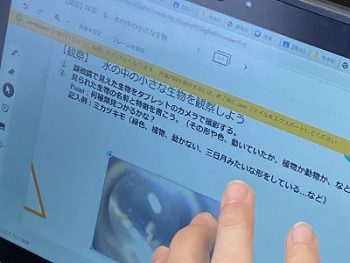

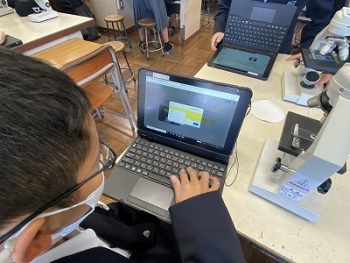

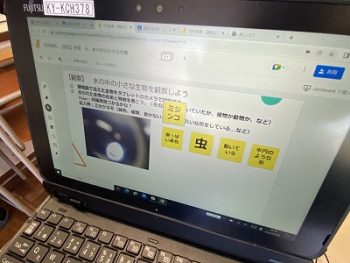

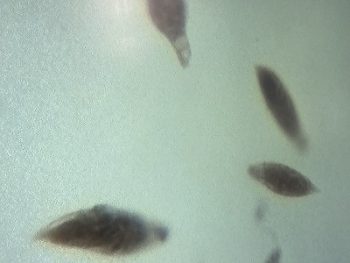

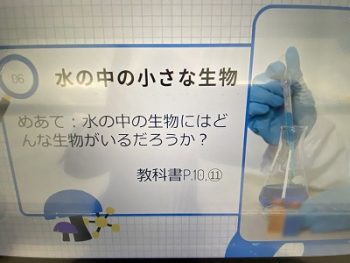

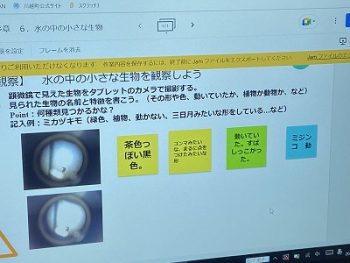

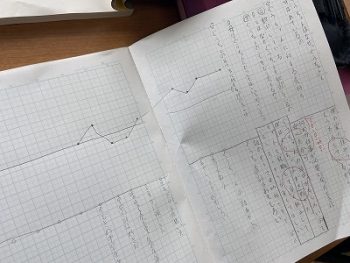

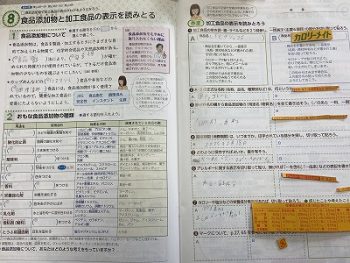

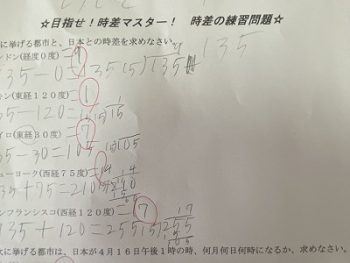

1年生4組の「理科」の単元は「自然の中にあふれる生命」。授業担当の伊藤(良)先生が自宅近くの田んぼから採取してきた水の中に、どんな生物がいるのかを、顕微鏡を活用して言観察します。観察では、一人一台タブレットを活用して、観察結果をまとめます。顕微鏡で見えた生物をタブレットのカメラ機能を使って撮影します。発見した生物は何だろうか?!どんな動きをしているのだろうか?!その生物の色は何色?!どんな形をしているの?!そんな疑問をタブレットのJammuboard機能活用してまとめます。

タブレットの使用もみんな慣れてきました。学習班でわからないところを一緒に確認したり、自分一人で考える時間も大切にします。子どもたちからは、「これ!ミジンコ!」や「動いてる!」とか・・・クラス全員がみんなが水の中の生物発見に夢中です。

「わかる・できた」と思える授業の大前提として、子どもたちが興味や関心を持つ教材の工夫と場の設定が大切になってきます。

伊藤(良)先生の十分な準備と見通しを持った授業展開によって、子どもたちはどんどん授業に前のめりで夢中になっていきます。

「ミドリムシを大きくして観てもらいます!」という先生の声。画面いっぱいに写った「ミドリムシ」に子どもたちは興味津々。タブレットでのまとめは、タブレット上の付箋に自分の気づきや発見を書き込んでいきます。観察から、観察前のイメージと観察後の発見を通して、子どもたちの理科的な思考が高まり、課題解決的な学習につながっていくのがよくわかります。こういった授業によって子どもたちの積極的な学びと、協働的な学びが生まれてくるのですね!

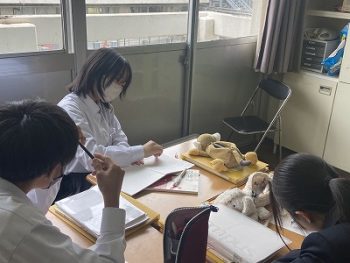

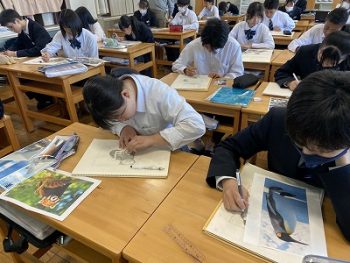

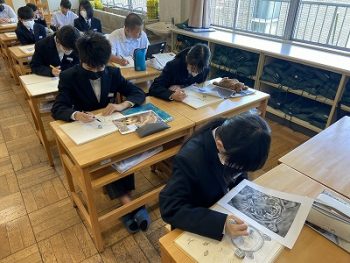

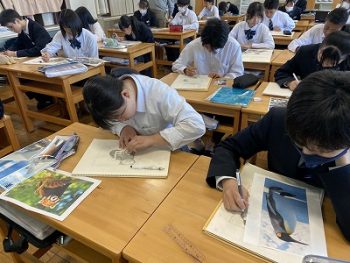

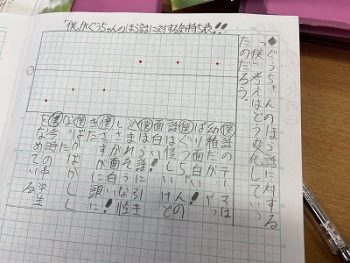

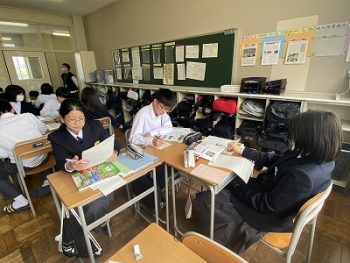

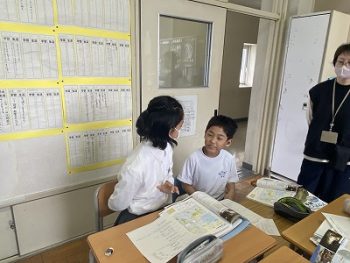

2年1組の「美術」授業です。授業内容はデッサン。1年次から取り組んできた基礎基本技術を活用した取り組みを進めます。今日は各自が持ち寄った「動物や魚などの生きもの写真」を見てデッサンに取り組みます。授業担当の石田先生から、取り組む前に書き方のポイントを確認してもらいます。そこには1年次で学んだ技能技術を活用しながらの取り組みとなるため、子どもたちはじっくりと考えながらも、自分のペースで黙々とデッサンを進めていきます。石田先生が常に机間巡視をしながら、子どもたちに声掛けをしてくれます。子どもたちのつまずきに丁寧に対応をしてくれます。そこには、子どもたちがいつでも石田先生に質問ができる雰囲気があり、子どもたち同士でも教え合ったり、聴き合ったりできる様子があります。これは、1年生4組の「理科」の授業でも同じです。

2年1組の美術の授業でも、1年4組の理科の授業でも、子どもたちのあたたかさが伝わる、クラスの雰囲気、あたたかな雰囲気の中の授業の様子がよく伝わって来ます。

【1年4組「理科」 めあて『水の中の生物には、どんな生物がいるかを観察しよう』】

【2年1組「美術」動物の写真から特徴をつかみながらデッサンをしてみよう!】

2024年05月9日更新|学校の様子

-

【『ほけんだより』をぜひ確認ください!】川越中学校では本日は歯科健診(3年生と1年1組)が行われました。「ほけんだより②(5月)号」では、昨年度の歯科健診の結果から考える内容が記載されています。川越中学校の歯科の現状をぜひ確認ください!「全国と比較すると、歯垢(しこう)・歯肉の状態が要精検(ようせいけん)の生徒の割合が高くなっています!」。次の歯科健診は5月30日(木)2年生と1年生3クラスです。

本日、5月9日(木)は午前中に「歯科健診」が実施されました。学校歯科医である、「さかのデンタルクリニック」の坂野先生に健診を丁寧にしていただきました。本日のは3年生と1年生1組のみ実施でした。5月30日(木)には、2年生と1年生の3クラスが歯科健診を実施します。

昨日5月8日(水)には、養護担当の山口先生が「ほけんだより②(5月)号」を作成し、学校全体に通信を活用して「歯科健診の受け方」について説明しました。歯科健診では「むし歯の有無」だけではなく、「歯垢(しこう)の状態」や「歯肉の状態」なども診ていただきます。「ほけんだより②(5月)号」では、裏面に「川越中学校の昨年度の歯科健診の結果」もわかりやくまとめてもらっています。たよりにも紹介されていますが、川越中学校の歯科の状態は、全国と比較して『歯垢(しこう)・歯肉の状態の要精検(ようせいけん)の子どもたちの割合が高くなっている』と記されています。歯科健診の前に、目を通していているとは思いますが、今一度、自分の『大切な歯』を守るために、もう一度、自分の歯みがきから見直してみませんか?!

また、昨年度は、学校での「すべての健診」の中で、歯科健診にて「要精検(ようせいけん)」と診断された人が、歯科医に行き、治療等をしていただいた割合が一番低くなっていました(要精検の結果を学校まで提出されていない割合)」。

ぜひ、もう一度「ほけんだより②(5月)号」で再確認していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

2024年05月9日更新|学校の様子

-

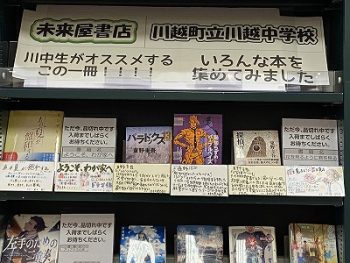

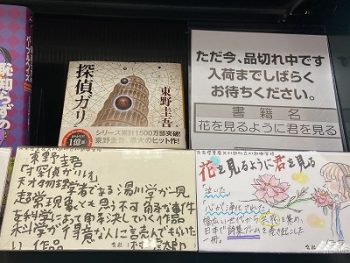

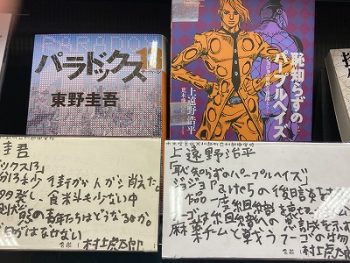

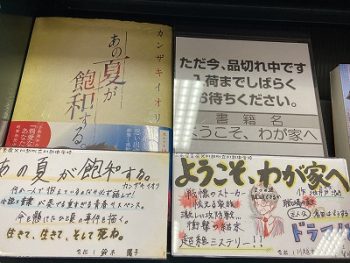

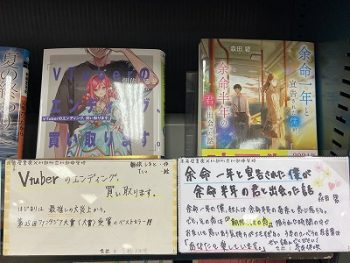

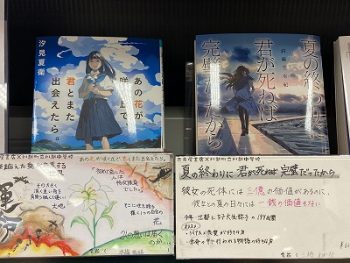

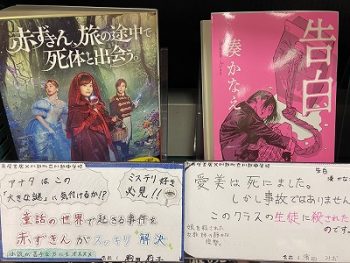

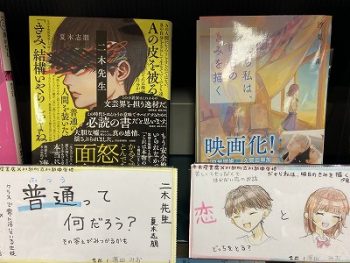

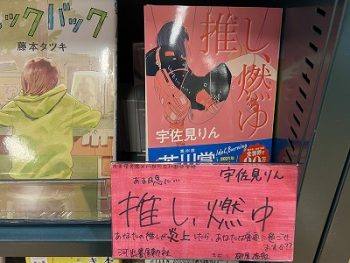

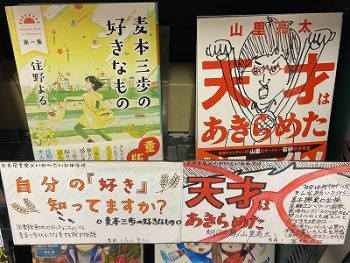

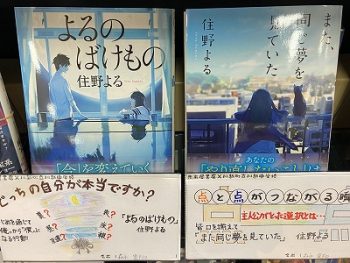

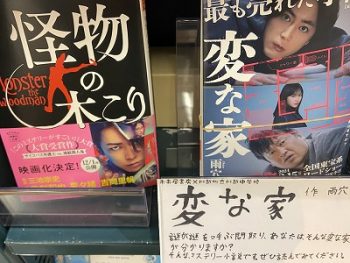

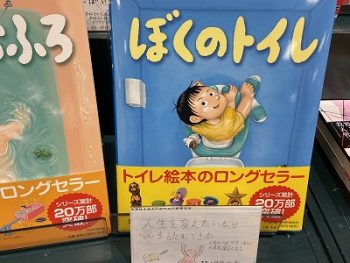

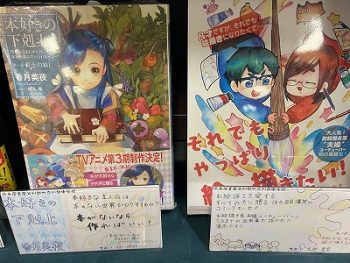

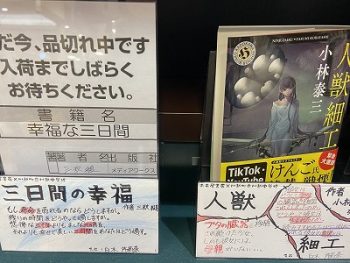

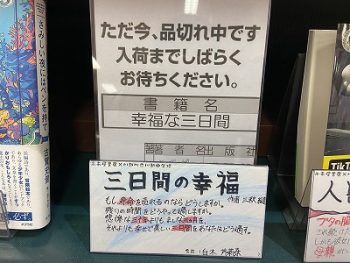

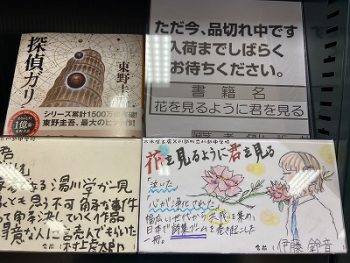

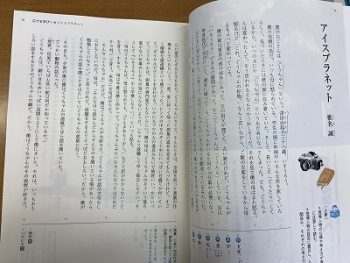

川越中学校3学年通信№429号(R6第20号)「これからを生きていくために」より【「読書活動推進事業」を地域企業(「未来屋書店」イオン四日市北店)との連携のもとすすめます】中学校でこのような取り組みを見たのは初めてです!昨年度(現3年生)の職場体験学習でのつながりから、未来屋書店店長さんのご厚意により、3年生の子どもたちがオススメする本を手作りの想いのこもったポップで紹介する『川中コーナー』を書店の一角に作っていただきました。

大型連休明けの5月7日(火)に発行された川越中学校3学年通信「これからを生きていくために」に記載された内容を抜粋して紹介したい内容があります。それは、地域企業と連携した読書活動推進にかかわる取り組みです。昨年度の現3年生の「職場体験学習」にてお世話になった『「未来屋書店さん」イオン四日市北店』の店長さんのご厚意によって、3年生学年主任の石川先生と店長さんが話し合ってあたためてきた内容を、5月に入って写真のように未来屋書店内の一角に「川中コーナー」として作っていただきました。この地域企業(書店)との連携による読書活動推進事業をすすめているのは、鳥取県の高校と地域企業(書店)が連携をして「高校生ポップコンテスト」として取り組んだ報告は聞いたことがありますが、中学校が単独でこのような読書活動推進事業として取り組んでいるのは非常に珍しい取り組みであり、大変貴重な取り組みであると思います。

石川先生が1年生4月の入学式から毎日発行する学年通信。5月7日(火)発行の内容には、大きく3年生の子どもたちが紹介したいオススメ本をポップにまとめてて紹介したものを、未来屋書店さんのイオン四日市北店にて現在、「川中コーナー」として作っていただいています。5月2日(金)の18時頃に行ってみると、次に合わす写真のように大きなコーナーとして設置していただいた場所では、子どもたちが紹介したい本がいっぱいポップとともに設置してありました。中には、早速お客さんが川中コーナーから購入していただいた本も何冊かありました。

「ポップ」とは、子どもたちが自分で読んだ本の中から、みんなに紹介したい本を「手書きのポップ(本の紹介カード)」として作成し、紹介したい本の素晴らしさや、感動、面白さを「伝えたいメッセージ」として読みやすく、わかりやすく、伝わりやすくポップとして紹介するものです。子どもたちの作成した「ポップ」からは、自分が読んだ本を、まだ読んだことがない人に、その本の「何に・・・」・「どう・・・」心を動かされたのかを短い文書に想いをいっぱいに込めて伝えてくれていた「手書きの心あたたまるポップ」としてできあがっていました。そのポップを目の前で見て、読んでみると本当に本の良さや心が動かされたことなどがしっかりと伝わって来ました。

3年生のみなさん、ステキなポップにていっぱいの本を紹介してくれてありがとう!一人でも多くの人たちに、みなさんのポップに表した心と気持ちが伝わるといいなあって、本当に思いました。このような取り組みをすすめていただいた、未来屋書店の店長さん。本当に素晴らしい取り組みをさせていただくことにご協力とご厚意をいただいたことにお礼を申し上げます。そして心より感謝いたします。そして、川越中学校の課題でもある「読書活動推進」をこのような形ですすめていただいた石川先生と協力をしてもらった3年生の皆さんにお礼を伝えさせていただきます。ありがとうございました。

2024年05月7日更新|学校の様子

-

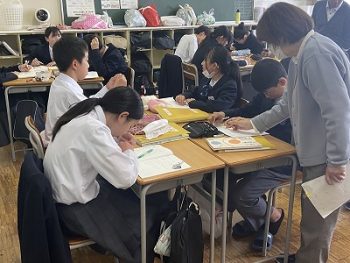

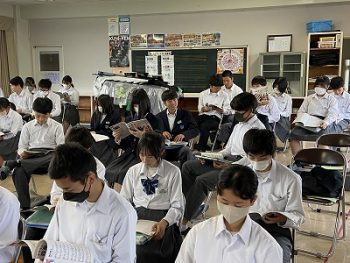

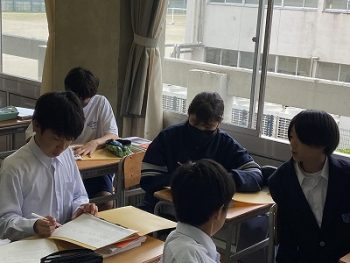

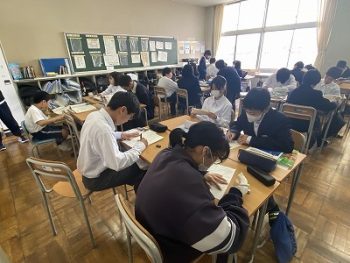

【大型連休明けの川越中学校の授業の様子から】連休明けの授業がスタートです!天気は朝からの雨ですが、川越中学校の子どもたちはどの学年の授業においても、みんなしっかりと授業に取り組んでいる姿が印象的でした。4月からずっと落ち着いた学習環境で「学習班・ペア学習など」学び合い、教え合いを中心にみんなで頑張っています!

大型連休を終えた本日5月7日(火)心配していた朝からの雨模様の天気も、午前中にはあがりました。川越中学校の子どもたちは、みんな元気に登校をしてくれました。午後からの天気のように気持ちの良いスタートがきれたように思います。どの学年の子どもたちも大変落ち着いて授業に取り組む様子をいっぱい見させてもらいました。川越中学校では、4月からずっと子どもたちが大変落ち着いた学習環境で、日々の授業を仲間と共に頑張っている様子が継続できています。

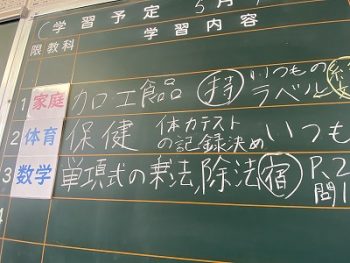

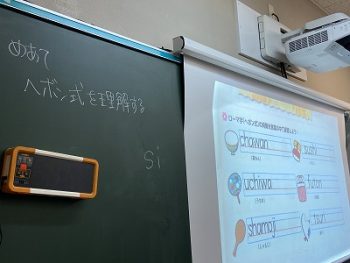

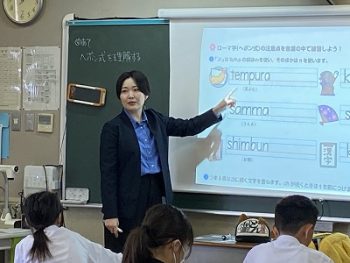

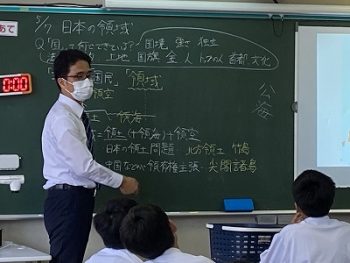

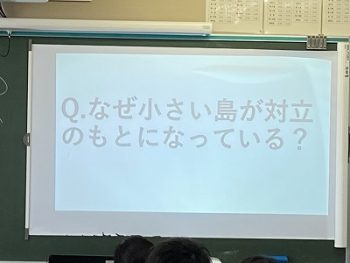

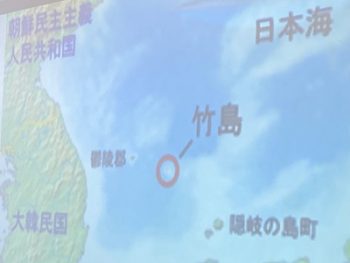

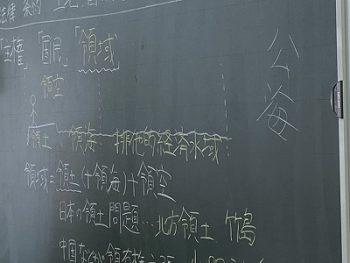

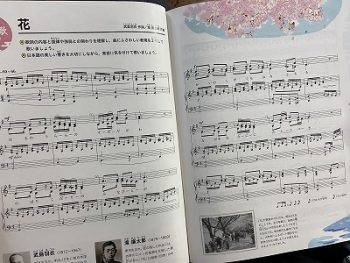

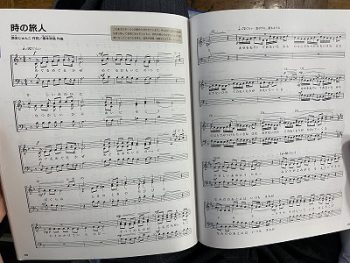

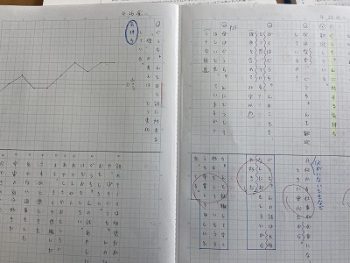

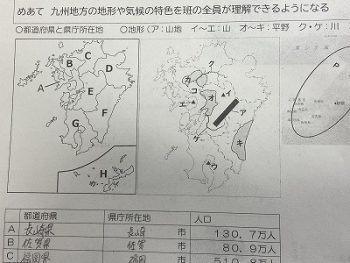

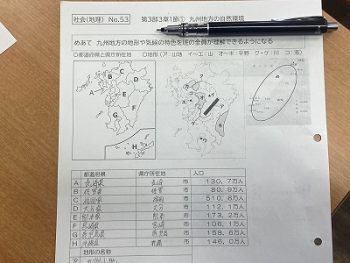

今日の授業の様子を写真に収めることができたのは、1年2組(数学)・1年3組(英語)・1年4組(社会)と2年1組(家庭)・2年2組(国語)・2年3組(社会)・2年5組(数学)、3年1組(音楽)のみですが、どの学年のどの授業も川越中学校で大切にしている『仲間づくりを土台とした授業づくり』の柱である、「学習班での授業」や「ペア学習」や「近くの人と教え合い」など、教え合うこと・学び合うことを授業で大切に取組んでいました。もちろん、学習班隊形にはしなくてもいつでも周りの人と教え合うことや、わかないことを聞き合うことを大切にしています。きっと、写真の様子でもご理解いただけると思います。

川越中学校の子どもたちは4月から、それぞれのペースで今できることを一生懸命に取り組んできました。5月の大型連休明けは疲れも出てくる頃でもありますが、4月に立てた自分自身の生活面での目標や、学習面での目標の実現に向けて1つ1つ丁寧に取り組んでほしいと思います。そして、学校での学習も、家庭での学習もしっかりと取り組むことを継続しながら、それぞれの目標に向けて全力で頑張ってほしいと願っています。

【写真は、①1年2組数学➡②1年3組英語➡③1年4組社会➡④3年1組音楽➡⑤2年2組国語➡⑥2年3組社会➡⑦2年5組数学➡⑧2年1組家庭の順番で紹介しています】

2024年05月7日更新|学校の様子

-

5月1日(水)の授業の様子から【(1年生)中学校生活の2ケ月目のスタートです。4月からの中学校生活を頑張ってきた1年生の子どもたちの成長が日々の授業の中でいっぱい感じられます!】1年生のどのクラスの授業でも「あたたかい雰囲気」の中、「ペアでの学び」や「学習班での学び」がスムーズにできていて、どのクラスの子どもたちも、とっても穏やかで明るい表情で授業に向かう姿が印象的でした。1年生のみんな!本当に頑張っています!

本日5月1日(水)の2限目と3限目の「1年生の授業」の様子です。早いもので1年生が入学して今日で1ケ月が経過しました。明後日からは大型連休の後半に入ります。大型連休の間の授業で、「1年生のみんなはどんな様子かなあ?」と2限目と3組目の教室での授業の様子を直接、子どもたちの近くで「子どもたちの授業での”つぶやき”が聴こえる場所」で見させてもらいました。

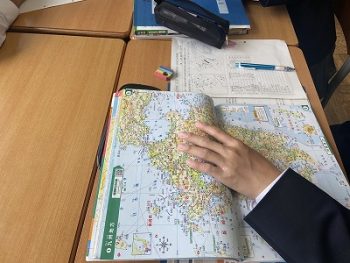

その中でも特に印象に残っているのが、2限目の1年1組での社会の授業「地図を見ながら緯度と経度を理解する」内容です。前時の授業では『避難事故発生!(仮説問題として)』と題してインド洋で遭難した小坂先生を助け出そう!そして小坂先生を助け出すだけではなく、ヨットも一緒に助けるためにはどうやって救助に来てもらう大型船に助けを求めるか・・・?という問題に対して、本時の応用的な内容の問題に対しても、必ず「学習班を活用」しての授業を展開しています。子どもたちは、学習班のメンバーと教え合い、聴き合いながら一緒に課題を一生懸命に解決していきます。そこには、学習班の中に一人になっている人はいません。時には違う班員の子に聴き合う様子もしっかりと見られました。

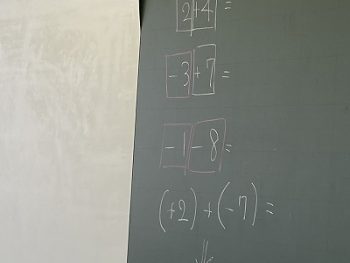

これは、1年1組の授業だけではありません。1年生4組の教室では数学が行われていました。本日から、1学年の数学授業担当の「井原先生」も加わり、数学授業におけるTTにて授業をよりわかりやすく進めてもらいました。そして、4組の子どもたちも、先生から『この問題を隣の人や近くの人と話し合ってください』と呼びかけるとすぐに、ペアや3人で話し合い、教え合うことができていました。また、『この問題の意味がわからなすぎる!』という子どもの”つぶやき”にも、TTでの授業の良さを活かして、授業担当の山本先生がしっかりと問題の意図を説明してくれていました。このような場面にも、4組の「あたたかさのある雰囲気」がしっかりと伝わって来ました。

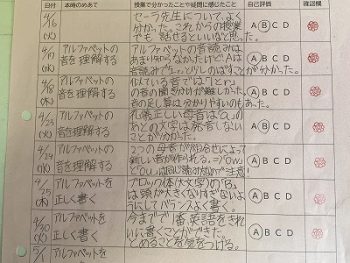

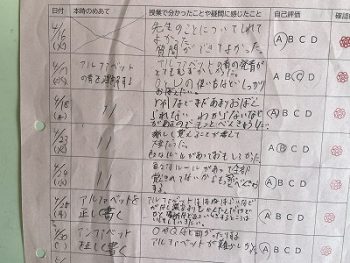

1年生3組では英語の授業を進めていました。英語担当は山﨑先生です。「話すこと」・「聞くこと」・「書くこと」の基礎基本の習得を大切にしている取り組みです。アルファベットの正確な発音を学ぶこと。正確なアルファベットの書き方などを繰り返し、繰り返し行うことによって小学校で学んできたことの復習も兼ねて大切に取組んでくれています。「書く」だけではなく、発音にも時間をかけて取り組んでいます。今年度からは、昨年度まで川越北小学校で3年間英語授業の専科担当をしていた加藤先生が川越中学校の英語授業を担当してくれます。加藤先生は2年生の英語授業担当ですが、英語科教員として常に授業指導の交流も大切にしてくれています。こういった意味からも小中での英語授業について「つなぐ」ことが今年度はさらに向上できることに期待しています。

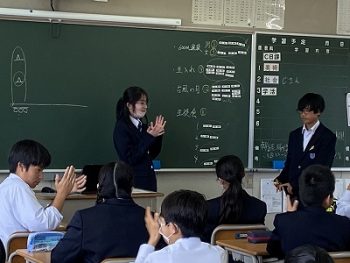

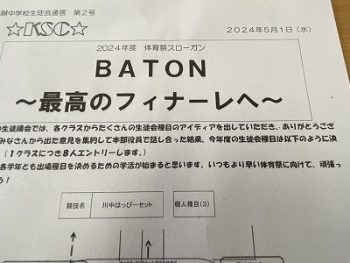

また、本日の3限目は1年生のすべてのクラスで6月6日(木)<予備日7日(金)>に実施する「川越中学校体育祭」の種目選びを室長さんが中心となって進めてくれました。1年生ということもあり、まだまだ担任の先生の支えがいっぱい必要となります。しかし、

「学級開き」を行った4月8日(月)から1ケ月が経過した今、1年生では(全校でも)「関わること」を大切にした仲間づくりを土台とした授業を実践しています。写真からもそのような様子が伝わってくると思います。1年1組では、選手決めをタブレットを活用しながら子どもたちが主体となって取り組む様子が印象的でした。

川越中学校では、「授業力の向上を目指して」日々、先生方が授業改善の視点を持って取り組んでいます。川越中学校が学校教育ビジョンにも記してある「わかる・できたと思える授業づくり」を目指して、授業研修に力を入れています。教師が一斉授業的に授業を進めるだけではなく、課題(問題)解決に向けて「根拠もってのわかりやすい説明」をみんなにむけて伝えてもらったり、ペアやグループでの教えあう、学び合う授業を大切に進めていきます。また、わかりやすい教材教具の工夫もあって、子どもたちにとってもわかりやすい授業につなげていきます。

何よりも、1年生のみなさんの授業への取り組みの良さ、あたたかい雰囲気の中、みんなで、そして学習班で、ペアで学習にともに一生懸命に取り組む姿は、誰も一人になる子をつくらないで、「関わることから生まれる仲間づくり・クラスづくり」につなっがってきた1ケ月を強く感じるとともに、子どもたちの日々の成長を強く感じる今日の授業の様子でした。

【2限目の1年4組の数学授業の様子から】

【2限目の1年3組の英語授業の様子から】

【2限目の1年1組の社会授業の様子から】

【3限目の1年3組での「体育祭種目選手決め」の様子】

【3限目1年1組での「体育祭種目選手決め」の様子から】

2024年05月1日更新|学校の様子

-

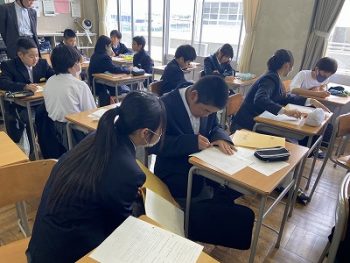

大型連休の間となる3日間。昨日の様子から【1年生・2年生は「みえスタディチェック」 3年生は「第1回実力テスト」に全力で頑張っていました!】1年生は慣れない人もいる中でのCBTシステム(タブレットを活用した)での取り組みにも一生懸命に取り組んでいました。3年生は「進路説明会」後の実力テストということもあり全員が進路実現にむけて、意識を高く取り組んでいた様子が本当によく伝わってきます。

4月の最終日。昨日の4月30日(火)は3年生が1限目~5限目までが「第1回実力テスト(英語・国語・理科・社会・数学の5教科)」が行われました。1年生・2年生では、「第1回みえスタディチェック」がCBTシステム(一人一台タブレットを活用して)として、国語・数学・理科の3教科に取り組みました。CBT(Computer Based Testing)システムでは、選択式問題及び数学の式や答えを問う短問式問題では、タブレットで解答を行うようになっています。また、国語など記述式問題及び一部の短答式問題は解答用紙に記入して答える形式となっています。タブレットの活用は川越中学校では日常となっていますが、いざ、「みえスタディチェック」のようなテスト形式の調査としての活用となると、まだまだ戸惑うところもあったように思いました。そんな中でも1年生・2年生とも時間いっぱい使って、一問一問を一生懸命に考え、解答をする姿がとってもよかったです。

3年生は先週の4月25日(木)の進路説明会を受けて、一人一人が「自分の進路実現に向けて今できることを

【3年生の「第1回実力テスト」の様子から】それぞれが進路実現に向けてしっかりと動き出しています。今回の「第1回実力テスト」に向けて取り組んでいる様子からも、そして、4月からの学習に取り組む様子からも、3年生としての自覚の中でしっかりと授業に向かう姿勢からも、それぞれの目標に向かって頑張っている3年生の学年全体の意識の変化がしっかりと感じられる4月のまとめとなりました。全校生徒のみんな、本当に頑張っています!

【1年生・2年生の「みえスタディチェック」の様子から】

一人一台タブレットを活用して取り組んでいます。一年生では、なかなか慣れないところもありながらも、みんなタブレットとペーパーを見合いながら、一生懸命に取り組んでいました。1年生では、「テストの受け方」から丁寧に学んでいました。1年生はもちろん、毎日が大切な学びがいっぱいです。

2024年05月1日更新|学校の様子

-

土日の運動部部活動 春の大会(四日市市民大会に参加しました)の様子から③【男女バドミントン部は、このような試合経験をどんどん重ねることによって間違いなく技術の向上が図られています。】技術の向上と併せて、チームとしての向上もどんどん高めてほしいと思います。この大会では川越中同士の試合もありました。試合の中でも後輩に動きを教えてあげる場面もいっぱいありました。こんな姿を日々の練習にもつなげてほしいと思います。頑張れ川越中学校バドミントン部!ファイト!

昨日4月28日(日)四日市市総合体育館において、四日市市民バドミントン大会が開催されました。この大会は、四日市市を中心に近隣の市町の中学校バドミントン部や小中学生が所属する地域スポーツクラブ、そして、一般社会人のバドミントンを日々の活動で頑張っているバドミントン所属団体が一堂に集まり、四日市市総合体育館に20面のバドミントンコートにて様々なカテゴリーでの試合が行われました。川越中学校の男女バドミントン部も2年生・3年生の多くが集まり、試合経験を積むこと、試合経験の中で審判や線審の在り方を学ぶこと、チームとして集団行動を学ぶこと等を目的として、それぞれの目標を持って頑張りました。

中学校の部では、川越中学校のほかに、常磐中学校、楠中学校(地域総合型スポーツクラブとして参加)、そして地域クラブチームが参加して、一部・二部の試合形式の中でトーナメント戦をおこないました。試合の中では、川越中学校同士が対戦することもありました。3年生ペアと2年生ペアの対戦では、先輩が後輩に対して、試合の中での動きの確認やサービスの順番を丁寧に教えてくれるような場面も多く見受けることができました。また、すべての試合では、子どもたちが分担しながら役割に沿って、審判経験も積ませてもらい、大変有意義な時間となりました。

部活動は技術の向上や試合・大会に勝つことは目標としてはすごく大切なことになります。それを目指して頑張ることは絶対に大切です。しかし、顧問の先生方は、このような土日に開催されるバドミントン協会が主催する今回の大会にも参加をするのは、三泗地区では団体戦が組める学校が2校しかない川越中学校のバドミントン部全員にこのような機会でいっぱい試合経験を積んでほしいという思いと、試合の中で学ぶことができるルールや動き方、審判の行い方、公共交通機関で移動するなことなどの公共のマナーを学ぶことなどを学習してほしいという思いがいっぱい詰まっています。そのような顧問の先生の思いを理解し、子どもたちはみんなが一生懸命に頑張ってくれました。最終的な大会結果は確認できていませんが、日々の練習をがんばって取り組んでいるからこそ、しっかりと成長しているのがわかります。

今回の試合で学んだことを、これからの部活動にもつなげてほしいと思います。そして、1年生の進入部員にも優しく丁寧に伝えてほしいと思います。そして、日々の練習にも、各自が目的をしっかりと持って取り組めると、もっともっと成長できると思います。今回の大会は、2時間程しか応援できなかったので、全員の試合を応援することができませんでした。写真でいっぱい頑張る姿を紹介したかったのですが、一部のみの写真となってしまって申し訳ありません。次の大会ではいっぱい応援させてほしいと思います。また、多くの保護者の皆さまにも大会会場まで応援に起こしいただきました。子どもたちは、保護者の方の応援に嬉しそうな表情を見せてくれていたのが印象的でした。これからも川越中学校男女バドミントン部の活動にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

2024年04月29日更新|学校の様子

-

土・日の運動部部活動 春の大会の様子から②【三重県大会に出場が決定しました!男子バレーボール部の活躍!予選グループを2勝1敗で勝ち上がり北勢地区ベスト8進出!三重県大会への出場が決定しました。今日はベスト8以上の順位決定戦。新しい1名の顧問の先生を向かえ、顧問2名体制での新たなスタートです。粘り強く戦く姿勢にチームとしての成長を感じる試合でした。チームみんなで元気を出して頑張っていこう!さあ、三重県大会にもつながる試合を期待しています!頑張れ川越中学校男子バレーボール部!ファイト!

昨日4月27日(土)・28日(日)の両日、員弁郡東員町立東員第一中学校体育館にて、三重県バレーボール大会北勢地区予選大会が開催されました。川越中学校男子バレーボール部は、27日(土)は各4チームの総当たりのリーグ戦において2勝1敗。1試合目はいなべ市立大安中学校には惜敗しましたが、そして、四日市市立内部中学校といなべ市立北勢中学校のには2連勝でグループ第2位となって6月1日(土)・2日(日)に開催される三重県大会に出場が決まりました。まずは、おめでとうございます!

28日(日)本日は、ベスト8進出チームの順位決定戦が同じく、東員第一中学校体育館にて行われました。第1試合の対菰野中学校戦は惜敗。2試合目のラークス戦(桑名市・いなべ市・員弁郡をはじめとする地域クラブチーム)から試合応援ができたのですが、昨日からの試合経験を積んだことによって、どんどんチームとしてのプレーの質が向上しているのがわかります。川越中学校男子バレーボール部の持ち味である「粘り強く戦うバレーボール」が試合の中でいっぱい見ることができました。レシーブにおいてもブロックにおいても、何度も何度もチェレンジしている姿が印象的でした。だからこそ、最後まで接戦の試合展開で応援している側も熱が入る試合でした。ラークス戦も結果は0-2の惜敗。残すはあと1試合です。6月の三重県大会につながる試合を期待しています。頑張れ川越中学校男子バレーボール部!ファイト!

【昨日4月27日(土)の北勢大会4チームによる総当たりのグループリーフ戦の様子から】

【本日4月28日(日)の北勢大会ベスト8進出チームによる順位決定戦の様子から】

2024年04月28日更新|学校の様子

-

土・日の運動部部活動 春の大会の様子から①【女子バレーボール部の活躍! 新しい顧問の先生とともに元気いっぱいに頑張った試合!】勝ち負けの結果も大切ですが、女子バレーボール部員にとって4月から取り組んできた成果が試合として表れてきたと思います。今日の試合は必ず明日につがっていくと思います。コートの中とベンチと応援席と、そして応援に駆けつけてくれた保護者のみなさんが一緒になって頑張りました!

本日4月27日(土)から北勢地区の女子バレーボール部の地区予選大会が各中学校会場で始まりました。この大会は勝ち上がれば三重県大会につながる大きな大会です。川越中学校女子バレーボール部は四日市市立楠中学校体育館にて多くの保護者の皆さまの応援のもと、力いっぱいに戦いました。対戦相手は大池中学校です。とっても練習から一生懸命に頑張る素晴らしいチームです。

この4月から2名の新たな顧問の先生を迎えた女子バレーボール部。日々の練習において子どもたちとともに汗をかきながら一緒に練習を繰り返し頑張っています。技術練習だけではなく、2・3年生部員が一緒になって顧問の先生とともにミーティングや話し合いの場をいっぱい設けてきました。普段の練習を見ても、学年が一つあがって新たなスタートを部員みんなで力を合わせて頑張ることを継続しているのがよくわかります。試合の中でも、声が良く出ていること。サービスエースやスパイクが決まったときなど体いっぱいに喜びを表したり、ミスが出てもみんなでカバーし合い、ズルズルと点差が開いていくような姿はコートに無く、コートの選手もベンチの選手も顧問の先生も一緒になって喜び、一緒になって頑張っている姿がいっぱい見られる試合でした。

粘って粘って大池中学校にくらいついていった試合展開でしたが、最後は1セット目も、2セット目もあと一歩追いつくことができなくてセットカウント0-2で惜敗でした。しかし、チーム全員が、コートの中でも、ベンチの中でも、応援席の選手もみんなで頑張るという一体感を感じたとっても成長を感じる試合となりました。粘り強くなってきたこと、良い意味で喜びや悔しさを表現したり・・・すごく一生懸命さが全員から伝わってくる試合でした。残念ながら三重県大会に進むことはできませんでしたが、明日につながり、これからの女子バレーボール部のチームとしての成長にもつながる素晴らしい試合だったと思います。きっと次に紹介している写真にもしっかりと表れているように思います。みんな本当によく頑張ったね!本当に戦うチカラがついてきた成長を感じる試合でした!

保護者の皆さまも、連休初日の大変お忙しい中、いつも女子バレーボール部の試合応援にかけつけていただきありがとうございます。子どもたちが顧問の先生とともに全力で頑張る姿を見ていただけたことが本当に嬉しいです。これからも川越中学校女子バレーボール部の活動にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。

2024年04月27日更新|学校の様子

-

部活動や校外活動を通じた「からだづくりと心づくり」を川越中学校では大切にしていきます。【1週間の振り返り ②】4月26日(金)「部活動正式登録(部活動ミーティング)」が放課後の時間帯にて行われました。入学式から3週間。1年生の子どもたちは2回の部活動見学と3回の仮入部体験の期間を経て、保護者の方と各家庭においてしっかりと相談して部活動正式入部を迎えました。また、2・3年生の先輩も1年ごとの「部活動正式入部届」を提出し、令和6年度の全校生徒が参加する部活動がスタートをしました。学校外での活動を頑張って継続する子どもたちもたくさんいます(校外活動として)。川越中学校は部活動や校外活動として頑張る子どもたちを一生懸命に応援する学校です!

昨日4月26日(金)川越中学校では、「部活動正式入部ミーティング」が各部活動ごとで実施されました。運動部が10の部活動があり、文化部が3つの部活動があります。合計13の部活動で成り立っています。川越中学校は、川越中学校内の部活動に所属しなくても(入部登録しなくても)、学校外の活動(校外活動)に所属することも認められています。令和6年の4月26日(金)現在で、全校の中でも多くの生徒たちが、校外活動(学校外でダンス、硬式野球、剣道、硬式テニス、水泳、サッカー、バスケットボール、バドミントン、陸上競技、空手などの地域クラブチーム)に取り組んでいます。その中には、校外活動のみで活動していく人もいれば、川越中学校内の部活動と兼ねて校外活動に参加する人もいます。いずれにしても、『安心・安全な活動』となることを1番に願っています。そして、部活動や校外活動での日々の練習や試合等の経験を継続する中で、『心づくり』と『からだづくり』をしてほしいと思います。各部のキャプテン、副キャプテン、学年代表等の生徒からは、後輩に対しての歓迎をするあたたかいメッセージや励ましのことばなどを伝えてくれていました。これからの1年生の頑張りがとても楽しみです。

そして、2年生・3年生のみなさんは、『誇れる、見習うことができる先輩』として、1年生に見本となるように、行動でしっかりと引っ張って行ってほしいと思います。部活動や校外活動が川越中学校のみなさんにとって、安心安全に、そして、3年間継続できるように粘り強く取り組んでほしいと思います。

1年生のみなさんは、4月27日(土)からの土日、祝日においても部活動参加が認められます(部活動練習計画表に基づき)。また、5月1日(水)から始まる「家庭訪問期間」については、『安心・安全な活動』を行う観点から、すべての部活動において1年生のみなさんの部活動は停止として部活動には参加をしません。GW期間も部活動は1年生も一緒に取り組みますので、部活動予定表などで活動日を確認してくださいね。

川越中学校の図書室では、図書館司書のリブネットの舘さんが、「部活動に関係する本の紹介」をしていただいています。ぜひ、この機会に図書室でお気に入りの本を探してほしいとおもいます。

2024年04月27日更新|学校の様子