-

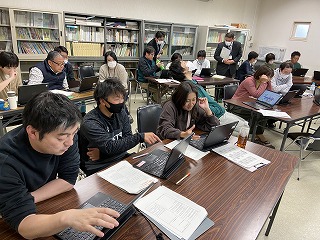

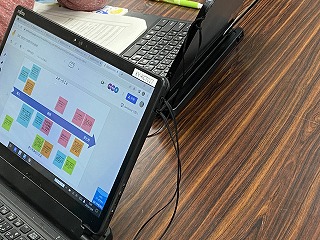

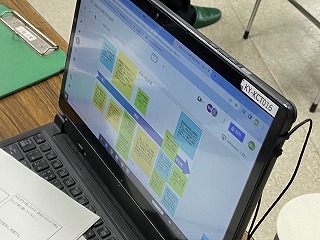

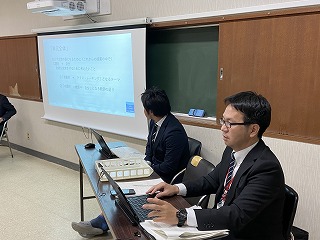

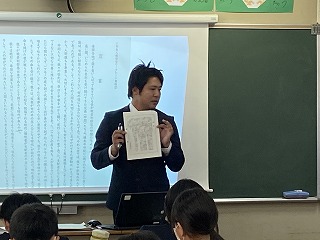

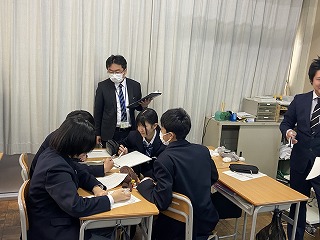

先生たちも日々学びです。タブレットを活用しながら意見交流をします。【先生たちの学びの場『人権学習に関わる教職員研修会』の様子から】11月24日(金)2年3組の「人権学習」の授業実践発表を受けて。

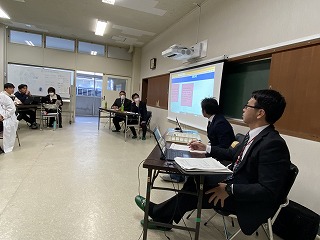

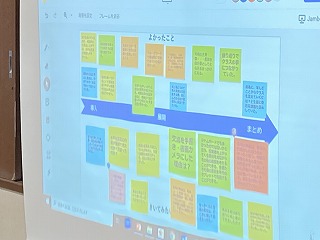

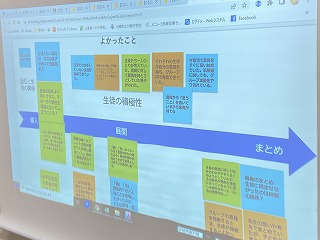

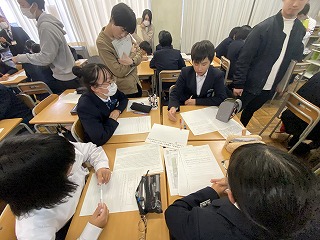

先週11月24日(金)5限目。川越中学校では「人権学習授業実践発表」を2年3組で「部落問題学習から学ぶ人権教育」(「人の生き方とは~水平社宣言から考える~」を実施しました。この内容は、同日の川越中学校HPでも紹介をさせていただきました。授業実践発表を受けて、約2時間にわたり『川越中学校教職員全体研修会』としての「学びの場」を、本校研修委員会研修主事の間野先生の進行のもとすすめていきました。講師及び助言者として、三重県教育委員会事務局 人権教育課より齋藤 指導主事と同じく研修担当研修企画・支援班の山田研修主事、そして川越町教育委員会より小林 主幹にお越しいただき、丁寧なご指導・ご助言をいただきました。

令和2年度・3年度と2年間にわたり、本校で「人権教育研究指定校事業」としての取り組みを私たち教職員と一緒になって時間をかけながら一つ一つしっかりと着実に、本校における人権教育を積み上げてくださいました。また、令和4年度も今年度も継続して人権学習を進めていく上での相談や助言もお願いしています。『互いの人権を尊重し、仲間とともに差別をなくそうと行動できる生徒の育成』という研究主題のもと人権教育を進めてきました。その柱として2年間大切にしてきた学習は、①部落問題学習 ②仲間づくりです。部落問題学習は「人権問題の解決を自分の課題としてとらえる力」を子どもたちに育むことを大切にしています。

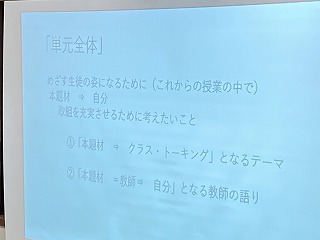

そして、「歴史学習の取り組みから自分を「見つめる」取り組みを入れて、自分が感じたり考えたりした意見を「語る」時間を多く取り入れていくことを大切にしてきました。また、「毎日が人権学習」として私たち教職員が意図した日常の取り組みも継続してきました。それは、『通信』の取り組みです。授業実践にて2年3組の授業の導入段階で活用した「学級通信」も、担任の谷先生が毎日発行している通信です。2年生では学年主任の石川先生から「学年通信」も毎日発行し、子どもたちの日常のことばをや想いをつなぎ、学年として目指す方向性を明確にしながら、子どもたちと一緒に考える学年・学級づくりをすすめています。

川越中学校では、人権教育研究指定校事業を受けから学校全体で『通信』の取り組みを大切にしてきました。「学級通信」、「学年通信」等を通じて、日常の子どもたちの言葉や思いをつなぎ、教師としての思いや考えを語り、つなげる。このように日々の活動の中で「見つめる」「語る」「つながる」活動を意図して取り組んできた2年間。2年間を継続した3年目。そして、4年目にあたる今年度。仲間づくりの視点をすべての教科指導と学校生活の中に位置づけ、『人権学習は日々の日常にある』という考えの中、「通信」を通じた取り組みを継続しています。

齋藤 指導主事には、この3年間の振り返りをしていただくとともに4年目を迎える今、そして今後にむけて、川越中学校の仲間づくりを柱にした講義をいただきました。『今の川越中学校だからこそ』大切にしたい視点をすべての教職員で再認識と再確認しながら、「見つめる」「語る」そして「つながる」意図した取り組みを通じて、「関わることを通じて、人権が大切にされる「仲間づくり」そして、一人ひとりを大切にする川越中学校の人権教育」を進めていきたいと思います。

齋藤 徳顕指導主事、山田研修担当、そして小林 康浩主幹ありがとうございました。今後も川越中学校の教育にチカラをぜひ貸してください。よろしくお願いいたします。

2023年11月26日更新|学校の様子

-

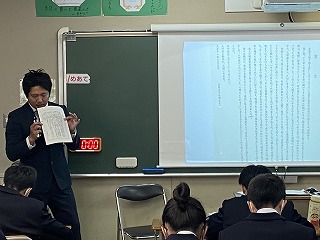

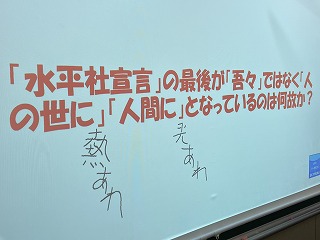

川越中学校が大切にしている『人権学習』の取り組みから。【2年3組「人の生き方とは」~水平社宣言から考える~】学年通信、学級通信を通じて「日常の生活が人権学習につながっているっこと」。「日々人権学習」という言葉をみなさんに伝え、先生と生徒のみなさんでいつも一緒にその意味を考えてきています。だからこそ、本時の授業においてもみなさん一人一人が自分に置き換えて・クラスや学年のこととして受け止め、考えてくれました。

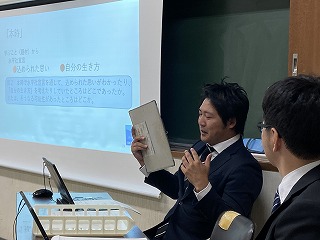

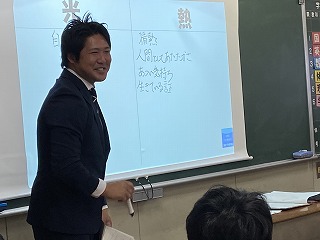

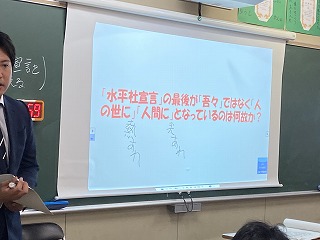

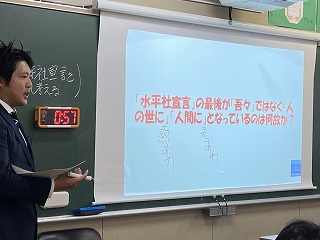

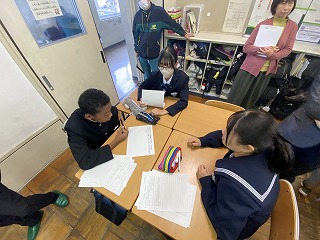

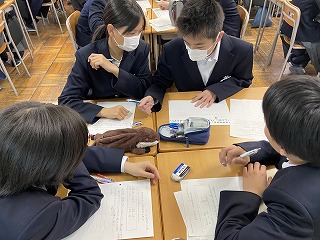

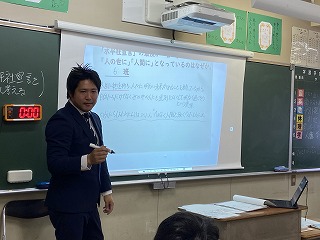

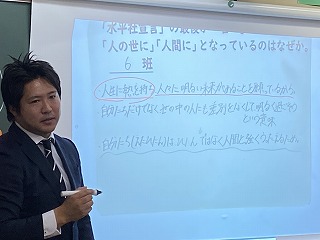

先日11月24日(金)の5限目。2年3組では『「人の生き方とは」~水平社宣言から考える~』として2学期になって8時間目の人権学習に取り組みました。この授業は、川越中学校「教職員の全体研修会」としても位置付けてすべての教職員が参加して取り組みました。川越町教育委員会学校教育課小林主幹、三重県教育委員会人権教育課市町支援班より齋藤指導主事、同じく研修担当研修企画・支援班の山田研修主事にもお越しいただき、授業を通して教職員への学びの場となるための提案・指導・助言をいただきました。

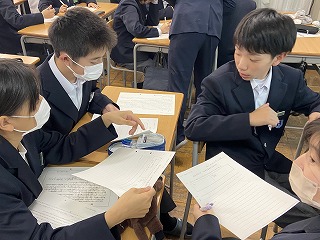

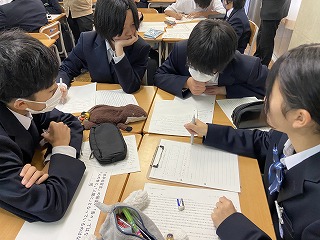

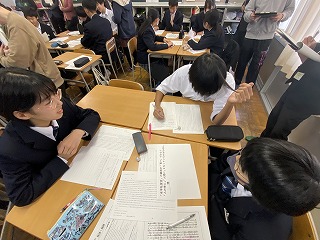

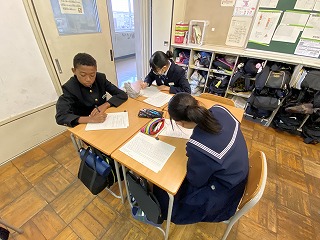

多くの教職員や町教委・県教委の指導主事等が参観する中、2年3組の子どもたちは、担任の谷先生がこの時間に対する意図をもって取り組む発問や提案にも、授業目的をしっかりと理解しペアや班での話し合い学習にもしっかりと取り組んでいました。

前時までの「西光万吉の生き方から考える~仲間とは何か~」までの学習までに、2年生の子どもたちは授業を通じて「仲間」について考えてきました。このような考えを記入してくれる生徒もいました。

「特別な人ではないけど仲間と立ち上がることができたのは、その仲間が悩みや苦しいことを受け入れたり、相談できる人がいるから。自分のクラスには、そのような人が多いと思います。けれど、私はクラスの人にとって、そのような存在になれているのかはわからないので、私はみんなにとって、そのような人になりたい。問題があったときに協力して立ち上がれるようになりたい。」という感想(振り返りから)がありました。

11月24日(金)授業研究としての2年3組の授業後には、このような感想(振り返り)がありました。

「熱や光」は一つの思いに対する希望や情熱、人間がお互いを尊重する思い、生きる証などと考えました。「人の世」「人間」は、色々な理由で差別されてきた人たちを、誰もが差別をされない世の中へ導くための言葉。クラスでも班長や室長を中心として、クラスとして一つの目標に向かって全員が情熱を持って取り組んだら、どんなことでも実現、具現化できると思いました。今、クラスで困っている人や悩んでいる人に、私たちのような班長・室長が応援等をして勇気づけることで悩みのないクラスになっていくと思います。」という感想もありました。

子どもたちは、「部落問題学習」の授業をしっかりと取り組むことによって、その差別の事実から、過去のことや他人事ではなく、真剣に自分事として考え、その想いや意見を周りに伝えることができるようになってきていると思います。そして、「自分は」だけではなく、「クラスは」「学年は」「仲間は」というように仲間に対する関わり方を考えることができるようになってきたと思います。

現在、川越中学校では全校で「人権学習」に取り組んでいます。川越中学校では、人権学習として「仲間づくり」を基軸として取り組んでいます。今年度からは、学校教育ビジョンの中にも、次のような言葉を明記しました。

『関わることを通して、人権が大切にされる「仲間づくり」』を柱として、一人一人の子どもたちを大切にした5つの取り組みをすすめます。その中の1つとして、『認め合う・支え合う環境づくり』があります。

①一人一人が安心して自分の想いを伝えることができる居場所づくり。

②生徒間交流ができる場の設定。

③いじめ差別を許さない心の育成。

④自尊感情・自己肯定感の高揚

『わかる・できたと思える授業』の普段の学習においても「聴き合い学び合う授業」から『聴く力の育成と仲間づくり』を大切にしています。日常の様々な学校生活の一場面をとっても、そこには「仲間づくりとしての学びの場」がいっぱいあります。

仲間とのかかわりの中から、そして学び合いの中から、安心して仲間とともに学習に取り組める環境の中で、子どもたちの学力向上に向けた取り組みも進めていきます。体育祭、文化祭とつながる行事を通しても、子どもたちは多くのことを学び成長してきました。いま、すべての学年で人権学習に取り組んでいます。人権学習において、自分自身を「見つめること」。自分の気づきや考えたこと、そして、自分を「語ること」。このような「語り合う」取り組みを通じて、仲間の思いや考えにも寄り添いながら、「自分事」として共有し、共感できること。そして「つながる」。川越中学校では明確な人権学習のビジョンと目的を持って取り組んでいます。そして、人権学習で気づきや振り返り、感想を「学級通信」、「学年通信」で子どもたちの考えを綴ってくれています。その綴られた子どもたちの言葉を、川越中学校の先生方は「通信」として共有し、共感し、その想いをつなげてくれています。

『人権学習は自分を磨くこと』、『人権学習は自分の生き方学習』として、これからも日々の生活の中で川越中学校の人権学習は続きます。

川越中学校では、日常の子どもたちの言葉や考えたことを「学級通信」や「学年通信」等で大切に発信しています。そこには、子どもたちの言葉から「成長」や「変容」を感じることができます。そして、川越中学校の「ホームページ」や「学校だより」では、毎日の学校生活においてい「仲間との関わりの中で、一生懸命に頑張る子どもたちと先生方の姿」を発信しています。

2023年11月26日更新|学校の様子