HOME > 3年生

-

明日は修了式ですね!(3年生)

さて明日は、修了式ですね。みんなの顔が見られるのがとても楽しみです。

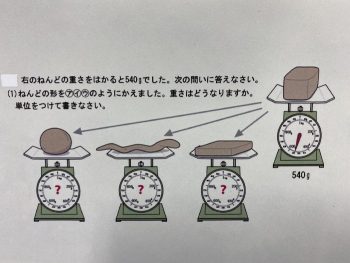

修了式は1年のしめくくりのとても大事な日です。3年生として学校に来るのは明日が最後ですね。4月からは4年生ですね.3学期最後の問題は,3月に学習する予定だった理科の「ものと重さ」についての第3弾です。

答え

ものは形をかえたり,小さく分けたりしても,重さは,変わりません。

ア・イ・ウすべて540gです。問題2

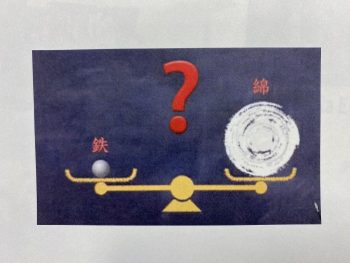

重さが100gのプラスチック、アルミニウム、鉄、木、わたの中で体積が最も大きいものはどれですか。

答え

わた

重さが同じで100gでもものによって体積(たいせき)(物の大きさ)はちがいます。2020年03月24日更新|3年生

-

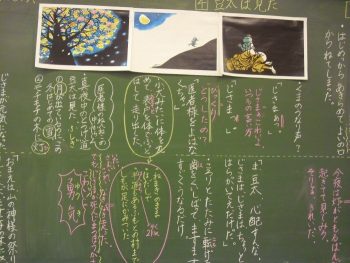

「モチモチの木」ふりかえり 3年

「モチモチの木」のすべての場面を、めあてにそって読みました。めあて「豆太とじさまの会話や行動をさがして、人がらや気持ちを考えよう」が分かりましたか?豆太はどんな子だったかな?じさまはどんな思いを持っていたかな?そしてあなたは、どんなことを思いましたか?全体を読んで、おうちの人に話してみるといいですね。修了式の日に宿題プリントを渡します。その中に、「モチモチの木」のワークシートがあります。このホームページのようにまとめましょう。そして、テストをしておいてください。 豆太のようにやさしくて、勇気のある行動ができる4年生になってくださいね!

2020年03月23日更新|3年生

-

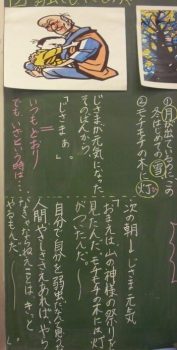

「モチモチの木」5の場面 3年

「モチモチの木」の最後の場面、5の場面です。次の日、じさまは元気になりました。「おまえは、山の神様の祭りを見たんだ。モチモチの木には、灯がついたんだ。おまえは、一人で、夜道を医者様よびに行けるほど、勇気のある子どもだったんだからな。」そして、じさまはつづけます。「自分で自分を弱虫だなんて思うな。人間、やさしささえあれば、やらなきゃならねえことはきっとやるもんだ。それを見て、他人がびっくらするわけよ。は、は、は。」 豆太は、そのばんから、また、「じさまぁ。」にもどりました。

あなたは、豆太を弱虫だと思いますか?

2020年03月20日更新|3年生

-

「モチモチの木」4の場面 3年

「モチモチの木」も、いよいよ4の場面です。今夜はモチモチの木に灯がともる夜です。でも、はじめっからあきらめてよいの口からじさまとねむった豆太でしたが、くまのうなり声で目をさまします。じつはその声ははらがいたくなったじさまの声でした。豆太が、じさまをよぶ言い方がちがうことがわかりますか?小さい「あ」が入っているのと、入っていないのとでは、読み方が変わってきますね。豆太の気持ちがちがうのもこれで分かりますね。 豆太は、表戸を体でふっとばして走ります・・・いたくて、さむくて、こわいけど。でも、じさまが死んじまうほうがもっとこわいから、しもが足にかみついて、(こういう言い方をすると本当にいたそう。)足から血がでても、ふもとの村まで走ったのです。やく2km。みなさんが持久走で走ったのは1.2kmですよ。それより長いですね…。

そして医者様のところについて、とうげ道を上ってくるときにふしぎなものを見ます。2つ見たのです。(「もうひとつ」と書いてあるから)

よ~く読んで、さがしてみましょう! ・・・先生も見てみたいなあ~。

2020年03月19日更新|3年生